仙台・オンラインで

親や配偶者などの身近な人間関係の悩み相談・解決

アドラー心理学講座

アドラー東北

お電話受付時間 | 平日・9:00~17:00 |

|---|

休日 | 不定休 |

|---|

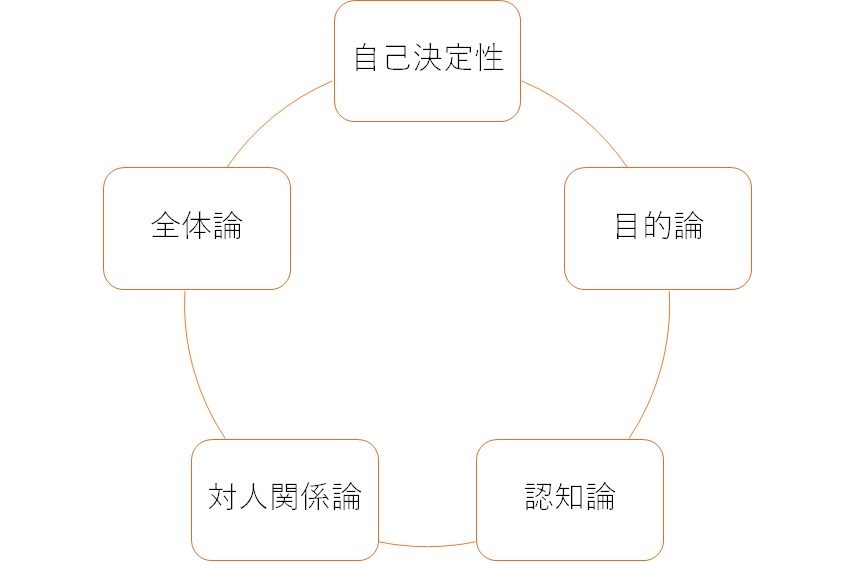

アドラー心理学5つの基本前提

アドラー心理学には5つの基本前提がある

対人関係を良好に保ちながら人生の課題に取り組むために必要な方法論が5つの基本前提である

アドラー心理学は他者と良好な関係を築きながらどう人生の課題に取り組んでいくかという方法論の集積です。

その方法論には5つの基本となる前提があります。いずれも人間関係を良好にするために欠かせない理論です。

このページでは簡単ではありますが、その5つの基本前提について記載していきます。

この5つはお互いに関連しあいながら成り立っています。

私たちは、なんのために(目的論)どう自分で決めて(自己決定性)して相手を見てどうとらえ(認知論)、どう対応して(対人関係論)自分の中に矛盾を生ずることなく(全体論)人生の課題に取り組みながら生きていると考えるのです。

つながりのある5つの基本前提・方法論

アドラー心理学の「全体論」

意識と無意識は矛盾しないー人としての統一

人は全体として矛盾がなく

統一されている

心と身体、理性と感情、意識と無意識、アドラー心理学ではこれらは矛盾することなく全体として統一した方向へ向かうと考えています。

実際の処、学校へ行きたいのに行けないという不登校の子どもがおなかが痛くなったり頭が痛くなったりするのはよくあることです。

「行かない」と体がメッセージを発しているのです。言葉ではなくどう行動しているかは明らかに矛盾がないことを示しています。

相手がどう行動しているのか、を見ることでその人の本当の気持ちがわかります。

アドラー心理学の「認知論」

人はそれぞれ違ったメガネをかけて起こった出来事を見ている

3人いれば3様の意味づけ

だからこそ協力すれば問題の解決につながると言える

人はそれぞれの私的なものの見方によって起こった出来事を捉えて意味づけするというのが認知論です。

人間は、それぞれが違う味方考え方をするから知恵を出し合えるのです。

捉え方が違うからと言って、相手を否定するのではなく、違った捉え方をする人がいるから、問題にも対処できる可能性が出てくるのです。

ひとりでは解決できないと感じることがあっても、別の人の視点があることで活路が見いだせると言えます。

それぞれ違っているからいいのです。

アドラー心理学の「目的論」

「どこから」ではなく「どこへ向かって」と考える

どこへ向かって?

アドラー心理学の大きな特徴の一つは、原因は参考程度にとどめ目的を考えるということが上げられます。

私たちは何かが起こったとき、「なぜ?」「どうして?」と問う傾向があります。

しかしこれは原因追究・犯人探しの発想であり、またたとえ原因がわかったとしても、こと人間関係についていえば解決にはあまりならないことが多いのです。

たとえば不登校になった子供に「どうして学校へ行かなくなったの?」と聴いて「いじめがあったから」と答えたとします。

いじめを取り除けば学校へ行けるかというと、まずいじめの認定から始まりそれを起こさないようにするというのは現実的ではなく時間ばかりかかることはお分かりでしょう。

それよりも「なんのため」と不登校の目的を問うてみると「安全を確保したい」「自分を守りたい」などの「目的」が見えてきます。

「安全の確保」「自分を守る」ためには何ができるのか?と考えると現実にできそうなことが出てきそうです。

相手役と目的

目的論は「人はある状況である相手役に対してある目的があって行動する」と考えます。

相手役とはその目的を達しようとするターゲットであり、またその目的もその相手役に向けてのものです。

不適切な行動で目的の達成をさせないようにする

相手役になる・ならない

子どもの兄弟げんかに悩んでおられる方は多いのですが、兄弟げんかをアドラー心理学の目的論で考えるとうまく説明と対処ができます。

どうしてケンカをするの?と「原因」を考えたとしても、子どもに聴いたとしても喧嘩はなくなりません。

子どもの喧嘩の目的は「注目を集める」「自分が上に立つ」などが考えられますが、前者の相手役は親、後者の場合には相手の兄妹になるでしょう。

自分が相手役になっている場合には降りることが必要です。喧嘩という不適切な行動をしなくてもちゃんとあなたのことは気にかけていますよということを伝わるようにしていけばいいのです。

詳しい対処については「子育て・親子関係のお悩み改善事例」のページで述べていますので、そちらをご参照ください。

アドラー心理学の自己決定性

「できないのではなく、しないのである」

人生は思い通り・・・

「自分の人生何一つ思い通りにならない」

そうあなたが感じているとしたらアドラー心理学を学ぶことであなたの人生は大きく変わることでしょう。

「あなたの人生はどうするのかあなた自身が決めていい」ということを知るからです。

もちろん人生には自分で決められることと決められないことがありますが、決められることは自分で決めていいことを知ればそれだけで人生が変わります。

これをアドラー心理学では自己決定性といい、自分でできないと思っていることも自分でしないと思っているだけに過ぎないのです。

アドラー心理学の対人関係論

「相手との関係性を見ていく」

相手との関係性を見る

人は皆同じひとつの顔で生きているわけではありません。相手によって自分の顔を使い分けています。

どう使い分けるかというと、相手との関係性でそれは決まります。

威圧的な相手、たとえば上司に対して「従順」という顔を見せる人も、親が同じように威圧的であっても「反抗」という顔を見せると言ったようにです。

人は今までの経験の積み重ねから、こういう時にはこうしたほうが良いという自分なりのルール、手順を持っており、それにしたがって対人関係の方法を使い分けているのです。

よく「あの人は相手によってころころ態度を変える人だから」と腹を立てたり怒ったりする人がおられますが、アドラー心理学の対人関係論をベースに考えるとそれはその人なりのルールに基づいての対処であると考えますので自然なことでもあるのです。

こういうことを知っていて、あまりにも特定の他者に対する対応がうまくなかったり偏っている場合には、「勇気づけ」という技法を使ってより良い方向に変えていきます。

先に上げた例で言えば、上司に対して必ずしも従順であることが良いこととは言えませんが、親に対してあまりに反抗するのであれば、上司に対するのと同じように多少なりとも相手の言葉を受け入れる能力が備わっているのですから共感的態度を見せることができるよう勇気づけていきます。

また逆に上司へ何も言えないというのであれば、親に対して言えるのですから、言おうと思えばその能力を備えていることを伝え、勇気づけるのです。

こうして特定の相手に対しての極端な対応を変えることで他者との関係性が変わり、良き関係に代わっていきます。

受講生の人生への取り組みは動画で配信しております週1回のメルマガ読者限定配信です。

まずはメルマガのご登録をお願いします。

無料メルマガのご登録はこちら

メルマガはこんな方にお勧め

- 子育ての悩み「仕事との両立」「兄弟平等にしたい」「子どもの将来が不安」「私の子育て合ってる?」「つい子どもにイライラしてしまう」

- 職場の上司・同僚・部下などの人間関係に悩んでいる

- 配偶者や親戚、近隣などの身近な人間関係に悩んでいる

- アドラー心理学を日常に活かす方法を知りたい方

- 身近な事件や社会問題をアドラー心理学ではどう捉えるのかを知りたい方

- アドラー心理学の基本的な考え方を知りたい方

- アドラー東北(仙台)の講座の様子等を知りたい方

- セミナーや勉強会・役に立つ本・企画の情報を知りたい方

新着情報

ごあいさつ

資格、経歴

日本アドラー心理学協会認定・マスタープラクティショナー

日本支援助言士協会認定・コミュニティカウンセラー

日本ブリーフセラピー協会認定・ブリーフコーチ・エキスパート

ヒューマン・ギルド社認定

SMILEリーダー、ELMリーダー&トレーナー

誠実に一生懸命に丁寧に

15年の臨床経験に基づいて「受講生さんを笑顔にする」をモットーにしております。ご相談はお気軽に。

お客さまの声

すべきことが明確になり、重くのしかかっていた悩みから解放されました。

思春期の子どもとの関係に悩んでいてアドラーの本に出会い受講しました。子どもを支配しようとしていた自分に気づかされました。何から取り組んでいったらいいのか明確になり、重くのしかかっていた悩みから解放されました。