仙台・オンラインで

親や配偶者などの身近な人間関係の悩み相談・解決

アドラー心理学講座

アドラー東北

お電話受付時間 | 平日・9:00~17:00 |

|---|

休日 | 不定休 |

|---|

アドラー東北・高橋の子育て・身近な人間関係お悩みブログ

子育て・親や身近な人間関係のお悩み・こんなことありませんか?

2023・8・23 「どうしてそんなに私を嫌うの?!」 生まれながらの第一子と第二子の攻防

仲のいい兄弟でいられるには

どうしたらいいのか・・

「どうして姉は私を嫌うのだろう?私が一体何をしたっていうんだろう?」

A子さんは、自分の一つ上のお姉さんとの関係でずっと悩んできました。子どものころはそれなりにやれていたのに、大人になってから姉との関係がどんどん悪くなっていきます。

子どものころはもちろんけんかもありましたが、それほど仲の悪い姉妹というわけでもなくそれなりにやってこれたのです。

自分は姉のことを好きだし頼りにしているのに、なんだか突き放されたと感じたり冷たいと感じることがとても多くなってきたのです。

嫌われるようなことをした覚えもありません。それなのになぜかとても姉に嫌われているような気がします。

どうしてなんだろう?と考えてもわかりません。でも姉妹である以上はずっとこれからも付き合っていかなければならない相手です。もしもこれから先どんどん関係が悪くなるようでは困ることも多くなっていきます。

年々歳をとっていく親のこともありますので、どうしたものかと一人で悩んでいました。夫に相談しても「気にしすぎではないか?」と言われるばかりで、気持ちがすっきりすることはありません。誰にも相談できずに悩んでいたのでした。

そんな時にある決定的なことが起きました。

親の世話をしている姉にちょっと意見を言ったところ有無を言わさずに却下されてしまってとても傷ついたのです。まるで自分の意見など必要がなく自分の存在そのものを否定されたように感じてとても悲しくなったのでした。

「どうして私はこんなに嫌われているんだろう?全く聞き入れてもらえないってどういうことなんだろう?」そう思ってご相談にいらしたというわけです。

「そうだったんですね。全然耳を傾けてもらえないのは悲しことですよね。」

「はい、自分の存在など全く必要とされていないと感じました。」

「でしょうねえ。どうしてお姉さんはそういう態度をとったんでしょうね。」

「それが全く分からないんです。親のことであれこれ言ってやってもほとんど受け入れてもらったことはありません。」

「お姉さんの状況はどんな感じですか?」

「自分の親のことだけでなく配偶者の親も抱えていますからとても大変だということはわかります。でもだからって全くこちらの言うことを聞かないというのはどうなのかなとそうも思います。」

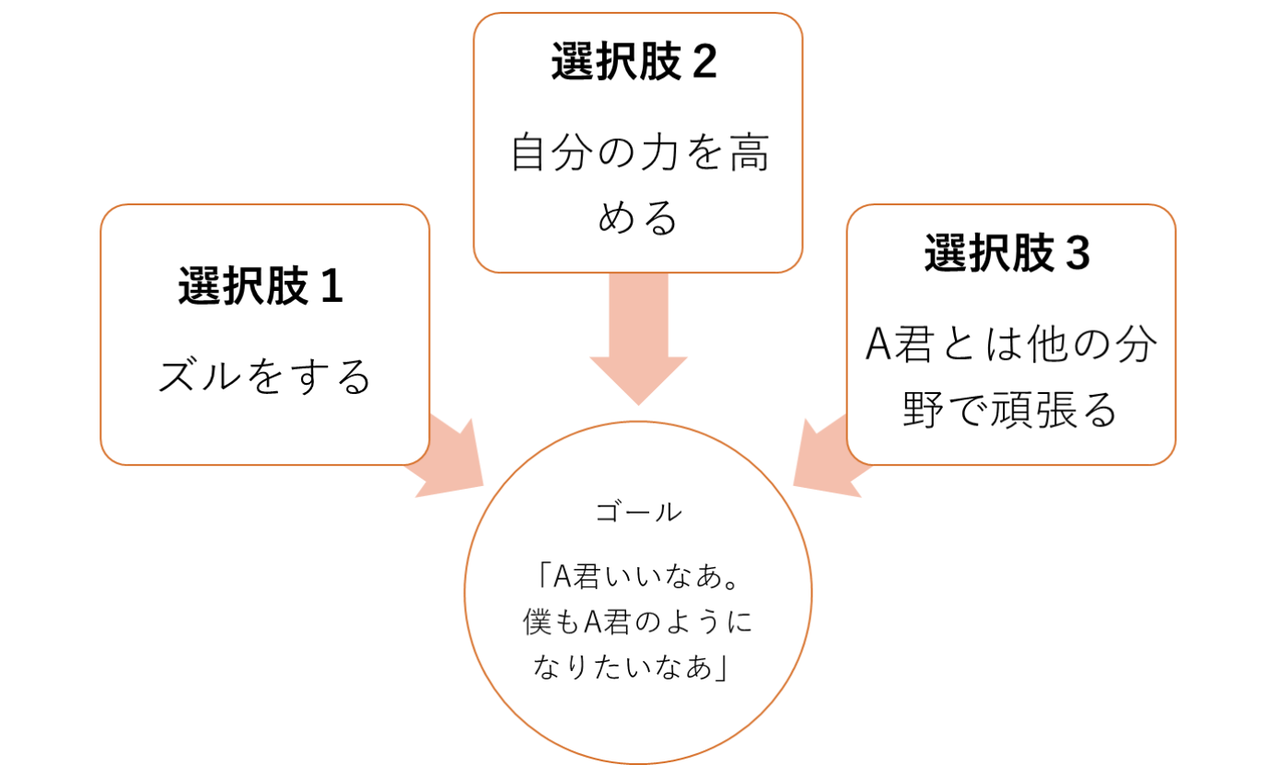

「お姉さまの置かれている状況については理解できておられるようですね。まあいずれにしても第一子であるお姉さまと第二子であるA子さんには根本的に相いれないものがあるので、その辺はアドラー心理学で読み解くことは可能です。お聞きになられますか?」

「はい、ぜひお聞きしたいです。なぜどうして姉がああなるのか・・ヒントが欲しいです。」

「わかりました。 ええとね、生まれた時のことから考えてみます。そうするとわかりやすいので。」

「そんなに前のことにヒントがあるんですか?」

「ええ大事なんです。兄弟間がうまくいかないのはこの生まれた時からの状況にあると言っても過言ではありません。最初にお姉さんが生まれた。ですからお姉さんは最初は一人っ子だったわけですよ。そうすると親の愛を一心に受けていたんです。これはわかりますよね。」

「はい、わかります。」

「ところが二番目のA子さんが生まれて親の愛や注目がどうなると思います?」

「私に向くんですよね。」

「そうそう、そうなんです。親の愛と注目がどうしても小さくて手がかかるあなたに行くようになった。そうするとお姉さんはどう感じるでしょうか?」

「親をとられた?とか・・寂しい・・とか悲しい・・とか?ですか?」

「そうね、そうするとあなたのことはどういう存在だと思うと思いますか?」

「親を自分から取り上げた相手だと。。」

「そうだと思います。年の近いご兄弟には多い状況です。ほかにもいろいろ考慮しないといけない点はあるけれど、おおむね最初の子と二番目の子にはそういう確執がもともと起こりやすいってことです。この時に親が第一子にどうかかわるかによってその後は変わっていきますが、ほとんどの親御さんは目の前の子育てに精一杯ですから、そこまで考えが回らないのが普通です。」

「そうなんですね。。だから私が何をしたわけでなくても基本的に姉は私をそういう存在だとして捉えているってことになるんでしょうか。。」

「お互いに大人同士ですからそれまでは表面的にはやれていたとしても、どちらかが気持ちに余裕がなくなったり、何か困った状況に陥ったりした場合にはそういうことが表に出てきやすいと思います。」

「そうなんですね。。なんだかショックです。。姉がそんな風に私のことを思っていたとしたら。。」

「でもそれってお姉さんの捉え方の問題ではないかしらね。あなたには何の落ち度もないと思いますよ。これからどうしていくか、この辺りを踏まえたうえで考えていくことは可能ですから。」

「ありがとうございます。ずっと付き合っていかなければならない相手なのでできればうまくやっていきたいので。」

「わかりました。それではこれからどうしていくかご一緒に考えていきましょうね。」

今までの親子関係は完全にタテであり、家族間にもタテの関係が当然のようにあります。そして兄弟を良かれと思って競わせるといった方法をとっておられる方もおられるでしょう。

しかしながら、基本的には第一子と第二子にはこういうもともとのバックグラウンドがあるのだということを知ったうえでの配慮が必要となるのではないでしょうか?

親が力を失い、介護や見取りの時になってこういう兄弟間の争いごとは表面化することが多いと感じています。もともとあったものが露になるのです。

ご参考になれば幸いです。

2023・7・31 「お前に俺の何がわかるの?!」 男性が一番傷つくこと・・

配偶者にだけは理解してほしい

男性が一番傷つくこと

「主人がすっかり気落ちして口を聞いてくれなくなってしまった。」

そんなご相談でいらした40代の専業主婦のA子さん。それまではそれなりに会話もあり仲のいいどこにでもいる夫婦だったと言います。

コロナになってご主人のお勤めしている会社の業績が悪化。どんどん給料が減り、先行きの不安が家計にも及んできたころにこんなことがあったんだそうです。

「今月も以前より少ないけどよろしく頼む。大丈夫か?」

「大丈夫も何もやるしかないじゃありませんか。あなたにどうにかできるわけでもないでしょ?!」言っても仕方のないこと言われてもねと、お子さんのことで少々イライラしていたこともあり、A子さんはそんな風に言葉を返してしまったと言います。

いつも温厚なご主人が顔をこわばらせて「俺だって頑張ってるんだ。おまえに俺の何かわかるっていうんだ?!」

その言葉を聞いたときにA子さんはもしかしたら自分は言ってはいけないことを言ってしまったのかもしれないという大きな不安に駆られたとおっしゃいました。

その日を境にご主人はA子さんと目を合わせようとしないばかりか口を聞かなくなり、家に帰ってきても自室にこもり、ほとんど家庭内別居状態に。。

私はそんなにひどいことを言ってしまったんだろうか?少し感情的ではあったけど、事実だし、別に悪気があったわけではないし。

なぜご主人がかたくなにA子さんを避けるようになったのか、わからないまま、どうしたらいいのかご相談にいらしたというわけでした。

「なるほど、一緒に住んでいらしてそういう状況だとお辛いですよね。以前のように仲良くしたいのですね。」

「はい、そうなれればうれしいと思っていますが、なぜ主人がああなってしまったのかわかりませんし、彼の気持ちがわからなければどうしたらいいのかもわかりません。」

「そうですよね。ご相談にいらしていただいてありがとうございます。お気づきのようですが、つい言ってしまった言葉ですが。。」

「ああ、そうですね。あなたにどうにかできるわけでもないでしょう?って言葉ですよね。」

「たとえば・・ですね。あなたが何か誰かに頼まれて一生懸命やっていたと考えてみてください。ところが結果があまり良くなかった。自分でもがっかりしているところにある人に、仕方がないでしょう、あなたにどうにかできるわけでもない、と言われたらどういう気持ちになりますか?」

「あ~、へこみますね。自分のそれまでを否定されたような気持になります。」

「プラス男性特有のある傾向についても知っておいたほうがいいかもしれません。」

「というと・・?」

「男性は女性に比べて社会的に自分がどうかということが自分の価値とイコールになる傾向が高いということです。」

「社会的にどうかというのは、地位とか給料とかの評価の部分ですか?」

「そうです。ですからその部分が危うくなると自分の存在価値そのものにかかわるような危機感を持つ恐れもあると思います。」

「そこを私は突いてしまったんですね。あ~どうしよう。」

「そのことについてまだ何もご主人とお話していらっしゃらないようですが。。」

「ええ、相手の気持ちがわからないのに、下手なことをいえばもっと関係が悪くなるかもしれませんし、怖くて言い出せなかったんです。」

「そうだったんですね。いずれにしてもあなたはご主人と元通り仲良くしたいんですよね?」

「はい、そうしたいです。」

「それならまずそのことをご主人に伝えましょう。」

「仲良くしたいってですか?」

「そうね、前みたいに仲良くしたいって。面と向かって言えなかったら、LINEでもいいでしょう?」

「返してくれるでしょうか?」

「返してくれるかどうかはわからないけど、今のままで行動しなければ何も変わらないことは確かですよね。できることから始めてみるのはどうでしょうか?」

「わかりました。後はチャンスがあれば、あの言葉について謝ったほうがいいのかしら。」

「謝れるなら、心からそうしたいならしたらいいと思います。傷つけるつもりはなかった。感謝していることもね。ご主人様を愛していらっしゃるのね。素敵なことだと思いますよ。」

「ありがとうございます。なんとかなるかどうかわからないけど、頑張って働きかけてみます。」

男性は外へ出かけていき実りを家庭に持ち帰る。女性は居場所を作り帰りを待つ。男女の本能的な役割がここにあります。人類が生まれてからこのかたその基本的なスタンスはあまり変わっていないように思えます。

外からの持ち帰りの実りを足りないと言って批判されれば男性は深く自分の能力について自信がなくなり傷つくのです。

いずれにしてもお互いを認め合い理解し合い、その努力を惜しまずすること。双方が「仲良くしたい」と思っていればゴールへ向かって協力することはできるはずで、今回のケースではご主人がA子さん同様に仲良くしたいという気持ちがまだ残っているかどうががカギになるのではないかと思っています。

ご夫婦のご相談も相談会で承っております。個別相談もありますのでどうぞご利用くださいませ。

2023・7・30 「自分のことは自分でやってよ!!」 手がかかるのは・・手をかけているから

なぜ自分はこんなに忙しい?

普段から手のかかるお子さんたち。

それなのに夏休みにはさらに忙しくなり、あなたがしてくれるのを待っているお子さんたちを前に思わず「自分のことは自分でやってよ!」と言いたくなっていませんか?

A子さんは、三人の小学生のお子さんをお持ちのお母さんです。夏休みや冬休みなど、三人のお世話でいっぱいいっぱいになります。

親として子どもたちにしてやれることはしたい、それが親の務めだと思って一生懸命やってきましたが、さすがに長いお休み期間中にはなんどか自分でやってよ!と思うことが何度もあるようになりました。

もう小学校の高学年になったお兄ちゃんですら、自分のことはお母さんがしてくれるものだと何もしません。

それでも頑張っていたA子さんでしたが、ある日こんなことが起きました。うっかりしてその日の午後の予定を長男に伝え忘れていて、楽しみにしていた月一回不定期のゲームの集いにお兄ちゃんが行けないという事態になったのです。

長男はすっかり怒ってしまってこういいます。「お母さんのせいだ。僕はすごく楽しみにしていたのに。お母さんがしっかりしてないから。どうしてくれる?!」

悪かったなあと思い「ごめんなさい。ごめんなさい。」と長男に謝りながらも、怒りをどんどんエスカレートさせる長男にA子さんも思わずこう言いました。

「だって、もともとはあなたのことでしょう?!あなたがわかっていなきゃならないことじゃないの?!」と。

「それなら最初からなぜ僕に任せてくれなかったの?お母さんがやりますからあなたは勉強だけしててね、ってなんでもかんでも自分で手を出しておいて、ミスしたら逆切れ?そりゃあないよ!!」

その時になってA子さんは、自分のしてきたことに初めて変だと気が付いたのです。

子どもためと思ってやってきたけれど・・どうやら何かが違っていたらしい。そう思いました。

それでご相談にいらしたというわけです。

「何が違っていたと思いますか?何かお気づきのことがありましたらお教えいただけますか?」

「長男に言われた一言が引っかかっています。最初からなぜ僕に任せてくれなかったのか?という言葉です。」

「ああ、いいところに気が付かれましたね。任せればよかったとそうお思いになりました?」

「任せてできなくて失敗するよりはと思っていましたけど、本人は自分でできるとやりたいと思っていたのかもしれません。任せられなかったのは私の問題だったのかもしれないです。」

「失敗させたくない。そのお気持ちはすごくよくわかりますよ。でも私たちだって最初から何でもできていたわけではないと思いませんか?」

「そうですよね。自分で失敗してもやって、それでできるようになっていくのですものね。自分が責められてとがめられて初めて気が付きました。任せられることはどんどん子どもに任せればいいんだと。」

「もしかしてそれがご自分のお仕事だと思っておられたのではないかと思うのですが、今回のことはとてもいいきっかけになりましたよね。」

「自分がどうしてこんなに忙しいのかもわかりました。任せることができないばかりに全部子どもをことを自分が引き受けていたからなんですね。」

「これからどうしていかれますか?」

「少しずつでも子どもたちに自分のことは自分でやるよう任せていくことをしていきたいと思います。」

「そうですか。それでは任せて行ってみましょう。自分のことを自分でできるようになるとお子さんはどう思うようになるでしょう?」

「自分のことが自分でやれるって自信につながるかもしれません。人のせいにしたりしないで自分のことを引き受けるって大事なことですものね。自分の抱えていた荷物を下ろせそうでホッとしています。最近ずっと重くて苦しかったんです。なんで自分はこんなにたくさん抱えているんだろう?って思っていましたし。」

「そうでしたか?三人もの子育てですもの大変ですよね。少しは気持ちが楽になられたのでしたらよかったです。」

さて、いかがでしたでしょうか?今まで自分がしてきたことをお子さん自身の手に任せる、お子さんに任せるのは勇気がいることかもしれませんが、任せてやらせてみなければやれるのか、どう助けることができるのかもわかりませんよね。なにより任せなければお子さんが自分でできるようにはなりません。

自分のことを自分でできる、やれるって本当はとても大事なことではないでしょうか?大人になればできるわけではないのです。

子どものころからそうしてこなければ大人になっても自分のことなのに人任せ・・になる可能性はあります。一番苦労するのは本人です。

変だ・・と思ったときが考え時変え時なのです。お気軽にご相談くださいね。

2023・7・29 「お義母さんと比べないで欲しい・・」 愛のタスクのからくりを読み解く

いつも姑と比較されて・・

どうして?

お中元を贈った夫側の叔母から嫌みを言われたA子さん。

「0さん(義母)に聞いてないの?うちはこれ食べないのよ。0さんならちゃんとやるのに。」

夫には「ちゃんとうちの母に聞いてからやればいいのに。。母なら外したりしないよ。」

実家の母には「お姑さんにちゃんと聞いてからやるものよ。お義母さんなら失敗しなかったでしょうに。」

あっちでもこっちでも同じことを言われて、なんだかとてもがっくり来てしまいました。

「お義母さん、お義母さんって。。みんなが口をそろえて同じことを言う。私には私の考えがあるし、自分がしたいようにしたい。それなのにみんなが「お義母さんにきけばいいのに。お義母さんなら失敗しないのに。」って、私をダメな嫁だという。お義母さんと比べられるのはまっぴらよ。

「そういえば夫は何かって言うと、母はこうしたああした、と。食事の味付け、洗濯物のたたみかた、ありとあらゆることを義母と同じようにすることを要求してくる。それならお義母さんと結婚すればよかったのに。。」

A子さんは怒りもありながら自分がなんだかとても価値のない人間のように思えて悲しくなってしまったのでした。

「嫌な気持ちになられましたね。人と比較されるのはとてもつらいことだと思います。ましてご主人のお母さまと比べられたのでは、A子さんの立場もありませんものね。」

「ありがとうございます。なんだかあれもこれもすっかり自信がなくなってしまって、こんなことなら自分で考えないで最初から姑に指示してもらって動いたほうが楽って思ってしまいました。」

「ええ、そうだと思います。まあ、いずれにしても今回のことをきっかけに何をまず改善したいかからお聞きしたいのですが、比較をやめてもらうこと?もしくは姑さんと同じようにすることを要求すること?あたりでしょうか?」

「はい、そうですね。でもまず先生にお聞きしたいのは、どうして主人がこういうことをするのか、ということです。私と姑をいちいち比較してですね、ああだのこうだの言うのはどうしてなんでしょう?」

「なるほど、その辺が知りたいのですね?」

「はい、もしアドラー心理学で説明できるのであればお願いしたいです。」

「わかりました。知ることができたら自分で対処もできるというわけですね。」

「ええ、もしかしたら自分でできるかもしれませんし、納得したらそれはそれでいいやと受け入れることも可能かなと思いまして。」

「なるほど、理解できれば受け入れることも可能ってことなんですね。」

「はい、それなりに理由があると思うので納得できれば、許せる範囲のことは容認したいと思っています。」

「ええと、それじゃちょっと思いついたことがあるので、それで説明してみますね。ジェンダー指針っていうのがあるんです。男性とは~なものだ、とか女性とは~なものだ、といったような、それぞれの人が持っている男性像、女性像です。

その自分の持っている男性像や女性像と目の前の男性、女性が違うと、それって男としてどうなんだとか女性だったらこうあるべきだとか、その指針をもってして相手を裁いてしまう状態になります。

ご主人様の場合には、お母さまが女性像の指針ですから、お母さまとあなたを比較して、ああだのこうだの言うということになってしまっているんだと思います。」

「そういうことなんですか?」

「もちろんそれはあなたにも男性像というのがあって、それでもってしてご主人を裁いている可能性もあるのでどっちもどっちなんですけどね。」

「ちょっと主人が細かいなあって感じるときがあって、男の人がそんなに細かいことを気にするのは嫌だなと思っていたんですけど、確かにうちの父は割と大雑把というかおおらかな人で、その父をモデルにしていたとすると主人を私も裁いていたんですね。」

「よくお分かりになりましたね。ですからお互い様なんですけど、そうやって双方で相手を自分のジェンダー指針でもってして裁いていると仲良くできるかどうか・・・ですよね。」

「はい、先生にアドラーを教えていただいて、夫婦なんだから仲良くするっていうゴールは一致しているので、この話を主人としてお互いに改善するようにしていきたいと思います。」

「はい、そうしてみてください。ご相談いただいて大変私も考えさせられることが多かったですし、復習にもなりました。ありがとうございました。」

男性像、女性像に限ったことではありませんが、自分がもっている価値観や理想をもってして相手を測ったり裁いたりすることは、相手との距離を遠ざけることはあっても近づけることはできません。

ご自分がもしそういう場面に直面しておられるなどの状況がおありになる場合にはご参考になさってみてくださいね。

2023・7・28 「自分のイライラを家族にぶつけないで!」 夫の機嫌が悪いときの神対応

夫の機嫌次第で・・

いつも気を使ってピリピリの我が家

あ、主人が帰ってきた・・。はやくご飯の準備しなきゃ。。お風呂は大丈夫だし。。

今日の機嫌はどうだろう?いいといいけど。。こんな時に限って主人の好きな晩酌のお酒が足りないかもしれない。走って買いに行ったほうがいいかな。。

今日は機嫌がいいみたい。よかった・・。

それがA子さんの日常でした。お子さんが小さくて自分で働くことができませんので、ご主人の機嫌が悪くても我慢するしかないと思っていました。

ある日友人のB子さんと久しぶりに会ってついご主人のことを話したところB子さんからこんなことを言われました。

「それっておかしくない?夫婦なのに、どうしてあなたがご主人に気を使ってばかりいて生活しているの?役割が違うだけで夫と妻は対等だと思うけど。」

「言いたいことはわかるけど、養ってもらってることは事実だし。。」

「家族を養う、お金を出す人がえらいの?あなたに経済力がないから卑屈になっていても仕方がない?」

言われてみればそうだなと思ったA子さんは、自分でも考えてみることにしました。

子どものころからそういえば自分は我慢ばかりしてきたような気もします。それが当たり前になっていて主人との関係でもそうなっていたのかもしれないと思いました。でもどうしたらいいのかわかりません。

やっぱり我慢するしかないのかな・・そう思いながら、過ごしていたところ、ある日度を越したご主人の不機嫌さをぶつけられて、さすがのA子さんも「これじゃだめだ。」と思ったのでした。

ご相談に来られたA子さんは起こった出来事と今までの対応、夫婦関係について話してくださいました。

「今までお話していただいたことを私なりに考えてみたけれども、あなたは何も悪くないですよね。」

その言葉を聞いたA子さんの目から大きな涙がこぼれました。

「自分にも悪いところがあるかもしれない。」とずっと思っていたと言います。

「あなたに悪いところがもしあったとしても言葉で伝えてもらえればいいので、不機嫌という方法を使ってあなたを動かそうとするのはあまりいい方法だとは思わないです。」

「ありがとうございます。」

「一つお聞きしますけど、何かご主人に対して引け目を感じることがあなたにおありですか?」

「引け目はたくさんあります。学歴も違いますし、経済的には主人にすべて負うていますし、いずれはうちの両親のことも見てもらうことになっています。私は一人娘なので。。」

「ああ、そう、そういうことがあったのですね。でもね、それはそれ、これはこれ。いろいろご主人に助けてもらわないといけないことがあったとしても、夫婦としては対等でしょう?今の関係はあなた一人が我慢している状態なので決していいことだとは思えないんですよね。」

「わかります。だからご相談に来ました。何とか出来るなら何とかしたいと思って。。」

「どんな時に機嫌が悪くてそれをあなたにぶつけるの?」

「たぶん会社で嫌なことがあった時にだと思います。それを私でストレス解消してるんだなって。」

「そう、そしてそういう時はあなたはどうしているの?」

「じっと我慢しています。何か反論したり言い訳したりすれば倍になって返ってきてますますひどくなります。」

「そう、それじゃね・・。こういってごらんなさい。」と言ってA子さんに提案した言葉はこんな言葉でした。

「そんなにお仕事つらいの?大変なの?」

試してみて結果を報告してもらうことにしてその日の相談はそれで終わりになりました。

そうしましたらその言葉を言われたご主人が「ギョっつ」として矛先を緩めたと。。

それでは次にまた同様のことが起こったら「お仕事大変なのね。つらさを受け持って上げられなくてごめんね。」って言ってみてとアドバイスを送りました。

それ以来ご主人が不機嫌をA子さんにぶつけることはすっかりなくなったと言います。

普通は不機嫌をぶつけられたらそれに不機嫌で対応することでしょう。でも今回は相手を思いやる勇気づけの言葉で返しています。

それがご主人を変えたたのです。勇気づけの神対応が功を奏したケースでした。

こういうご相談は相談会で承っております。自分では考えつかないことでも必ず突破口が見つかると思います。勇気をもってご相談くださいね。

2023・7・26 「夏休みのイライラは・・すでにMAX」 毎年繰り返される親子戦争を終結したい

朝からイライラ

怒鳴りっぱなし・・を何とかしたい

「まだ夏休みがはじまったばっかりなのに・・・もう疲れてヘロヘロ。。」

2023・7・21 「もう少し・・って焦って走っても電車に乗り遅れる」繰り返し見る夢はライフスタイルの反映

アドラー派の夢分析

2023・7・20 「もしかして・・わざとやってる??」 自分の嫌がることばかりする子ども

主導権争いか?復讐か?

「なんか最近わざと私の嫌がることやってない?」そう中学3年になるお子さんに対してそう感じることの多くなったというA子さん。

「困らせてやる。」そんな子どもの意図を感じるようになりました。

以前はきちんとした子だったのに、やたらとルーズになり、「ちゃんとしなさい。」といってもどこ吹く風で、まったく聞く耳を持ちません。

中学生になり思春期に入っていることはわかっていますが、いくら反抗期といっても平気な顔をして何か言う自分に対して「あなたの言うことなんか聞かない。」という冷たい目を見ると恐ろしいという気持ちになったりもします。

自分の子どもなのに自分の知らない人がそこにいて、冷たい目で私を見ているような感覚に陥ることもあり、親としての自分の存在価値そのものが揺らいでいるような所在のない頼りなさを覚えるようになりました。

自分の親としての価値が危うくなっているというような感覚です。ただの思春期・反抗期とは割り切れない何かがそこにあるような気がします。

そして決定的なことが起こりました。ルーズな格好をしている子どもに「なんなの?その格好は?!」と思わず声を荒げたA子さんに対して、中学生の娘は「にやり」と不敵な笑顔を返したと言います。

「ゾッとしました。。」ご相談にいらしたA子さんは、そんな風にお気持ちをお話してくださいました。

「そうでしたか。。ゾッとされたんですね?」

「ええ、そうなんです。我が子ながら、怖いと感じました。何を考えているのかわからないことが、最近本当に多くて、そんな中でのとても冷たい馬鹿にしたような顔で笑ったんです。」

「ショックだったでしょうね。どうしてそういう顔で自分を見るの?って思われたのではないでしょうか?」

「はい、私は私なりに一生懸命子どものためと思ってやってきましたから。それを全部否定されたような、というか自分という存在というか、親という存在というかを全部否定されたような気がしました。傷つきました。。すごく傷つきました。。」

「わかりました。傷ついたと感じられたんですね、ちょっとアドラー心理学で今起こっている出来事を説明してみますね。

<親の反応・感情で子どもの行動のねらい・目的を見る>

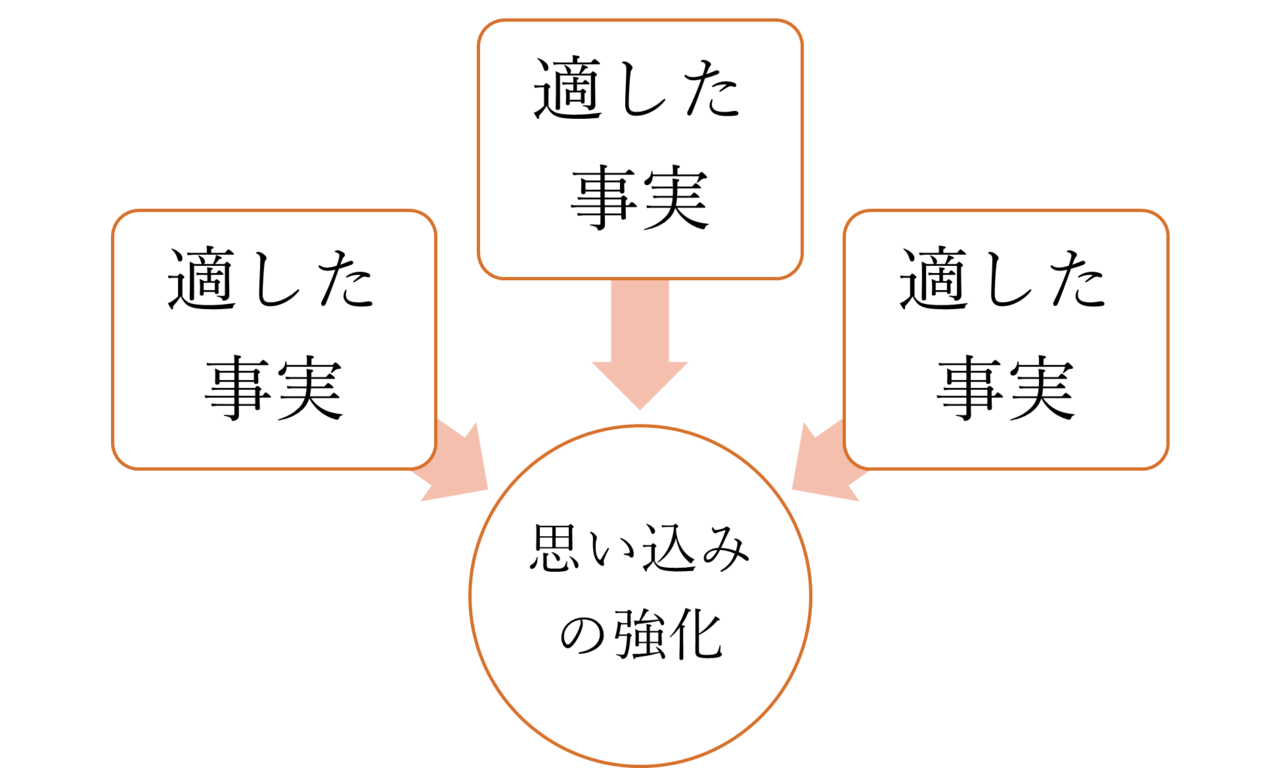

アドラー心理学ではお子さんの不適切な行動、この場合には親の言うことを全く聞かずにわざと嫌がることをする、冷笑を向ける、といったようなことが該当、についてみるときに、その行動を見て親がどう感じたのかを目安にお子さんの目的「狙いは何か?」といったことを推し量っていきます。

たとえばお子さんの不適切な行動を見て、親がイライラするのであれば、お子さんの行動の狙いは「注目を得ること」であるという風にです。

「打ち負かされた」と感じれば「主導権争い」ですし、「傷ついた」と感じれば「復讐」、そして「もうお手上げだ」と感じれば「無気力の誇示」になると考えます。

これは段階を経て勇気をくじかれている度合いが深いという見立てをします。A子さんの場合には「傷ついた」と感じておられるので、お子さんの不適切な行動の目的は「復讐」になるかもしれないという見立てになります。

それだけ「勇気をくじかれている」という解釈になりますので逆の対応「勇気づける」対応に変えていくしかありません。

勇気をくじかれた子どもは親との関係のみならず自分の人生に対しても破壊的な方向に行くことが多いのです。そして自分が一番傷つきます。傷つく方法を採ってしまうのが子どもです。

それを助けてやれるのは身近な親の勇気づけしかないのです。

<勇気づける親になる>

説明を聞いたA子さんは、自分の対応を振り返ってこうおっしゃいました。

「良かれと思っての指摘があの子の勇気をくじいていたのですね。考えてみればできていないところばかりつついて指摘して指導しようとしていたような気がします。」

「もうA子さんのお子さんぐらいの年齢になると自分で考えて自分の思い通りにしたいと思っているのですよね。ところが親は小さいころからの対応を変えないでそのまましているので、それが今になってA子さんが傷ついたという反応になって返ってきていると言えばいいかなと思うんです。お子さんの成長に合わせて親も対応を変えていく、この発想がなかなか難しいと感じています。」

「そうなんですね。子どもが成長してるのに親はいつまでも子どもの頃のままの対応していたら子どもだっていやですものね。アドラー心理学ってずいぶんシンプルに考えるんですね。」

「ええ、わかりやすくていいと思っています。どんなにこんがらがった事象もするすると紐がほどけるように説明できるんです。

勇気をくじかれてそうなっているんだから勇気づけるんだという、とても対応もシンプルです。でも一口に勇気づけるって言っても深くてこれが身につくのはなかなか大変なんですけどね。やってごらんになりますか?」

「はい、自分の置かれている状況もはっきりと説明していただきましたし、すべきことやれることがあるというのはとてもうれしかったです。ぜひ勇気づけを学んでやってみたいです。」

「お子さんとお子さんの能力を信じて挑戦していきましょう。必ず関係は変わりますから。。」

「はい、ありがとうございます。」

真っ暗なトンネルからその先に希望の光を見出したA子さんは、少しほっとして明るい顔になり、ご相談からお帰りになりました。

「勇気をくじかれてそうなっている。」お子さんの不適切な行動はこの理由につきます。シンプルでありながらとても理にかなっていると私自身は感じております。

アドラー子育て法を通して「勇気づける親」にあなたもなりませんか?

2023・5・9 「みんなと同じでなければ私はダメな人間なの?」

どうせ帰省したって・・・。

GWとうとう故郷へ帰らないという選択をしてしまったA子さん。

職場の不測自体の待機組に自分から名乗りを上げて、実家への帰省をしなくて済むようにしたのでした。

どうせ帰ったって・・・とそんな気持ちでいます。

わたしだけが結婚もしないで仕事をしている、ほかの兄弟はすでに子どももいるというのに。。

普段から実家の母親から頻繁に、結婚についての促しやら、ため息交じりの「なんでおまえだけ。。」といった愚痴やらを電話で散々聞かされているのだから、コロナ明けで帰れば、今度は直に言われるだろう。

最近は電話にも出なくて済むように残業も増やしています。今回の帰省見合わせも他の兄弟の前でそれを言われるのはたまらない、そう思ったので帰らないという決断をしたのでした。

言われるたびに思います。

「私は誰にも迷惑をかけずに一人でちゃんと生活している。結婚しないことがそんなに悪いこと?普通に一人の人間としてすべきことをして生きているだけなのに、」

お前はダメだダメだと言われているようで、腹が立つやら悲しいやら。。

でもそれを母に言ったところで母は言うのをやめないだろうし、親の言うことを聞かないなんてと逆に怒られてしまう。

ますます嫌な気持ちになる。。

だから距離を取ろう。。。そう考えるようになりました。

これ以上自分はダメな人間で価値がない人間でと思うのは耐えられないと感じたからです。

そしてこうも思います。「人と同じでないことはそんなにいけないことなんだろうか?」と。

まるで罪人のように感じることすらあります。とA子さんは苦笑いをしながらお話をしてくださいました。

「あなたのお話をうかがっていて人生の決まったレール・・なんていう言葉を思い浮かべました。」

「あ、先生そうそうそんな感じです。レールに乗せたい親と乗りたくない私ですよね。」

「そうそう、すごくよくわかります。私も乗りたくなくてね。」

「そうだったんですか?」

「ええ、反抗ばかりしていました。」

「でも今は親御さんと仲良くされているんですよね?」

「仲良くっていうか、それなりに嫌な気持ちにならずに付き合えるようになったって感じです。」

「どうしてそうなれたんですか?」

「う~ん、親に悪気がないってことと、親は変わらないってこと、あとは過干渉っていう子どもへの関わり方・方法が良くないだけだ、って思えるようになったからでしょうか。」

「そんなものでしょうか。。」

「いや、時間はすごくかかりましたよ。最後の行為と行為者を分けるって方法なんですけど、これがなかなかね。」

「行為と行為者を分ける、ですか?」

「ええ、アドラー先生のお弟子さんでドライカースというアドラー心理学者が著作の中で提唱しているんですけど、方法は良くないけど、人としての価値は変わらないのだから、行為と行為者、方法と方法を使っている人を分けて考えましょうって言っているんです。」

「へえ、そんな方法があるんですねえ。できるかなあ。。」

「たとえば職場で嫌な人がいませんか?」

「います、います。すぐ怒鳴る上司とか。。」

「怒鳴るって方法はあまり良くないですよね。私たちって怒鳴る人って考えがちだけど、でも怒鳴るっていう方法を使っているって考えるんです。その方が怒鳴るときってどんな時で怒鳴るとどうなります?」

「仕事がうまくいっていないときに、社員のお尻を叩く感じです。」

「そうすると社員に仕事をうまくいくようにやってもらいたくて怒鳴るって方法を使うわけね。」

「あ、なるほど、そう考えるんですね。。」

「怒鳴る以外の方法使ってくれないかなあって思いません?たとえば頑張ってくれてるのはわかるが、もう少しプラス頑張ってくれないか?みたいな言い方だとどうでしょう?」

「はい、そう思います。そうしてくれれば頑張れるのに。。」

「方法さえ変えてもらえれば上司の方だってそんなに嫌じゃないでしょう?親も方法代えてくれるといいんだけどね。」

「あ~、親のこともそういう風に考えていけばいいんですね。」

「まあ、徐々にだけども、そういう風に分けて考えられるようになるとほぼほぼ誰かや何かに腹が立つってこともなくなるんですよね。一つの選択肢としてやってみる価値はあるかもしれないです。」

「ありがとうございます。考えてみますね。親を嫌ったままでいたくないので、やってみたいです。」

「あなたは優しいですよね。あなたの「嫌いたくない」って気持ちが親御さんに通じるといいんだけど。。まあ時間はかかるかもしれませんが、いついつまでに答えを出さなきゃいけないっていう問題でもないのでやってみたらいいと思います。」

突破口のヒントをもらったA子さんは、なんだかとてもうれしそうに見えました。

行為と行為者を分けるということは日本の故事成語にもあります。「罪を憎んで人を憎まず」

逆の意味ですと「坊主憎けりゃ袈裟まで」でしょうか。

一つの考え方のヒントとして採用してみるといいかもしれませんね。

2023・5・3 「かわいそう‥って言わないで」見下しの心理

タテ関係から生じる

見下し

よく耳にする「かわいそう」という言葉。今回はその言葉の意味について書いていきます。

A子さんは、お仕事が大好きで毎日充実した生活をしていました。結婚して5年になりますが、結婚してすぐに婦人科の病気をしたことでお子さんが授かりません。

子どもがいなければいないなりに自分の生活には十分満足しておられましたし、仕事もつい最近役職に抜擢されたりやりがいを感じてさらにステップアップしていこうと思っていた矢先、同僚にこんな言葉をかけられました。

同僚とは同期入社ですが、結婚出産を機に彼女は入社当時とは置かれた立場も違ってしまい、会う機会があまりなかったのですが、久しぶりにランチの場で一緒の席に座ることになりました。

「ひさしぶりね。同期で最初に女性で役職に就いたのはすごいわねえ。。」

「うれしいしやりがいもあるけど、まだこれからの頑張り次第かなって思ってる。。」

「ところで、どう?子どもまだ?」

またその話・・・会う人会う人にその質問を聞かれて、うんざりとは思いましたが、

「ええ、婦人科の病気をしたこともあるから別に持てなくてもいいかなって思ってるの。。」

「持たないの?なんで?」

なんで・・・って、そんなこと聞かないでよ、困るなあ。。なんて返事しようと思っていたところ突然こんな言葉が彼女に降りかかってきたのです。

「かわいそうに。。。」

ギョッとしたA子さん。。。言葉を失ってしまいました。。

かわいそう?私はかわいそうなの?子どもを持てないから?

何だろうこの嫌な気持ちは。。。そう自分の気持ちを量りかねている間にそれは怒りに変わっていきました。

「別にわたしはかわいそうなんかじゃありませんけど?!」と強い言葉が彼女の口から出ました。

「いや、別にそれならいいんだけど。。。」と口をモゴモゴさせながら「じゃ、またね。」と気まずさを感じた同僚はランチ途中でそそくさと席を立ってしまいました。

嫌な気持ちだけが残りました。

どうしてだろう?どうしてこんなに嫌な気持ちなんだろう?そして相手との関係もこれまでとは違った距離を感じてしまったのです。

もう以前のような関係とは別のものになってしまったと思ったのです。かわいそう・・・というたった一言で。。

「彼女はあなたに勝ちたかったのよ。。」

「そうなんですか?」

「仕事ではあなたが上。だけど子どもを持てたことは自分が上。自分が全部あなたの下にいるわけじゃないことで自分のプライドを守りたかったのだと思うの。。」

「プライドですか?」

「そうね、対他者で失いたくないものがプライドですからね。同期で入社して対他者で全部自分が下って思うのは嫌だったんじゃないのかな。。」

「そんなものなんですかね。。」

「他者と自分を比較して劣等感を感じて生きているとそういうことは結構起こり得ると思うの。できれば劣等感は対自分で持てて自分を高めるために使えればいいのだけれど。。」

「それじゃ私は低められた・・ってことになるんですね。。」

「うん、そうすると相手は相対的に上がりますから。単純な構図、シンプルな方法でしょうね。嫌な気持ちだったと思うけど、相手は自分があなたより下だと感じて部分的にでもあなたを下げることで自分を上げたかった。。ってこと。」

「そっかあ、、、。わかってみれば理解できないこともないかなとは思います。嫌な気持ちになったのは自分が下げられたと感じたからなんですね。上から見下されたというか。。」

「かわいそうって言葉は意外と使っている方おられるけれど、相手を引き下げて自分が優位に立つ言葉だから気を付けたほうがいいでしょうね。」

「なんだかすっきりしました。そっか、それで嫌な気持ちだったんですね。。」

「その方のこと理解できれば、多少なりとも今まで通りに振舞えるかな?」

「はい、大丈夫だと思います。ますます仕事頑張ります。」

陰性感情を手掛かりにその状況を読み解くことで自分のことや他者のことが見えてくることは多いものです。

陰性感情は他者関係に有益に使うことができます。

持っていけないのではなく、どう解釈しどう使うかが大事です。

今回のように、アドラー心理学を使って読み解くことができればそれはこれからどうすればいいのかの手掛かりにもなります。

あなたの中に沸き起こる感情に役に立たないものはないのです。

2023・4・27 「どうせ自分なんか‥いてもいなくても同じ」 不登校相談・居場所があるという感覚の意味

自分には居場所がある

価値がある、能力があるという感覚を持てているかどうかが大事

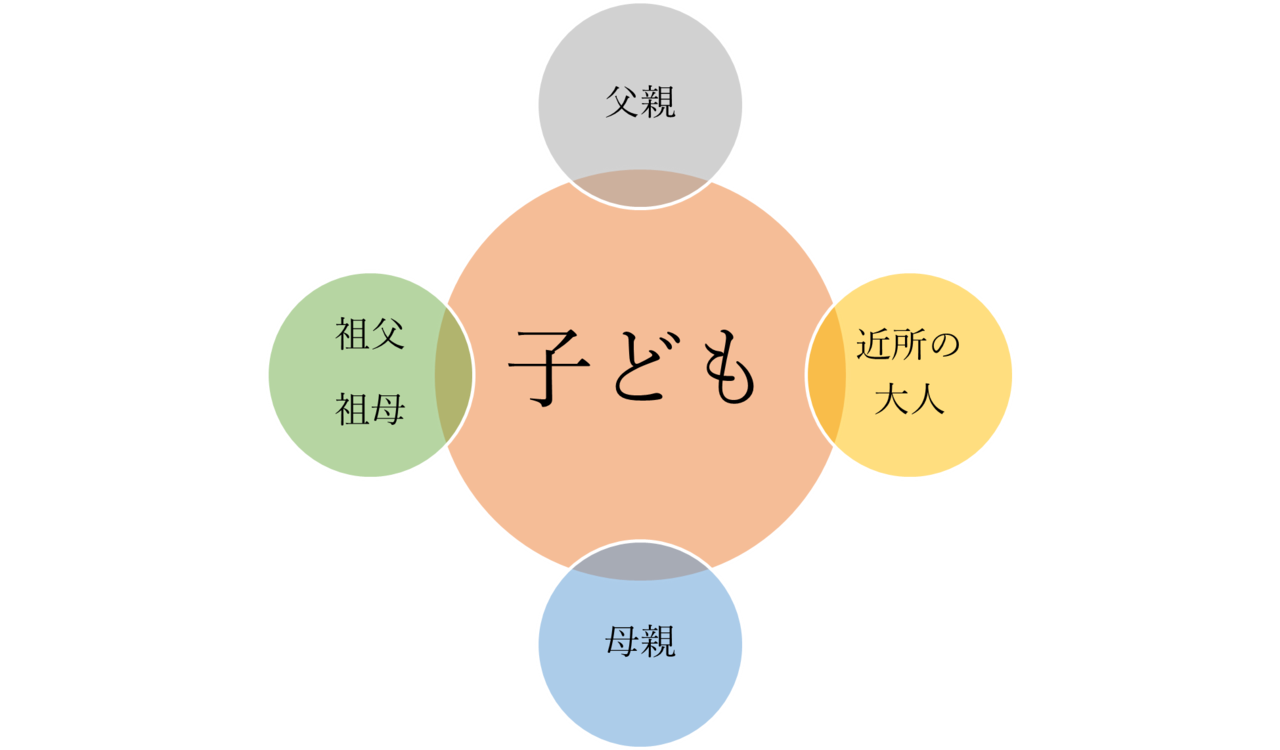

お子さんが学校へ行かなくなり、ほぼ1年が過ぎたころ、あれこれ手を尽くしたけれどもなんともならずうちへご相談にいらしたA子さん。

「お友達に協力してもらったり、学校の先生にも一生懸命やっていただきましたし、スクールカウンセラーの方にもたくさんご相談に乗っていただきました。でもやっぱり子どもは学校へ行こうとしません。

その間毎日今日は行くか明日は行くかと期待と失望の繰り返しの日々を送ってきました。でも明日は行くと言ってもその日の朝になると起きてこないんです。

無理強いをしてもダメだということはわかっています。なのに焦って何とかしようとする自分がいて、自分の気持ちの持って行き場がなくなりました。

行かなくてもいい、そう思えれば楽なのに、そう思えず子どもに期待してしまう自分がいて苦しくてたまりません。」

「そうですよね。親としてはほかのお子さんと同様に進んでもらいたい、そう思うのは当然だと思います。なぜうちの子が他の子と違うのか、もしかしてご自分を責めていらっしゃるのではありませんか?」

「親として失格ではないか。。という気持ちになることはあります。自分だけが親の世界からはじき出された気持ちです。」

「親の世界からはじき出された気持ちですか?」

「はい、ほかの親御さんのご家庭はちゃんと子育てをしていて、お子さんはみな普通に学校へ行っています。その中からはじかれた気持ちがします。」

「はじかれるという感覚はどういう感じがしますか?」

「自分の居場所がない感じです。自分には価値がない、親としてすべきことができていない、そんな感じです。」

「もしも親というグループがそこにあるとすれば自分の居場所がそこにない感じですかね?」

「はい、いる資格がない、というか。。だから親の集まりにも行けないでいます。」

「それねえ、お子さんに当てはめて考えてみると、同じ状況かなと思うんです。」

「同じ状況ですか?」

「親の集まりに行けないと感じているあなたと、学校へ行けないでいるお子さん。そう考えてみるとお子さんの気持ちが少しはわかるかもしれませんね。」

「学校に居場所がない、自分には価値がない、学生としてすべきことができていない、と。。子どももそう感じているってことですか。」

「そうかもしれません。あくまで推測ですけどね。居場所がないって感覚って自分の存在価値にかかわる結構大事な問題なんです。」

「そうなんですね。。初めて実感しました。」

「そうすると居場所がある、自分には価値があると思ってもらえればいい、ってことになるかな。。。」

「どうすればいいんでしょう。」

「やれることはたくさんあるんです。まず今のご家庭をお子さんに自分の居場所だと思ってもらうことが先決です。今のご家庭がお子さんにとって居場所だと感じるところになっているかどうか。。についてはどうですか。。安心しておうちでは過ごせているんでしょうか。何でも話せて仲よくやれていますか?」

「つい学校についいて聞いてしまったりしているので決して心から安心というわけではなかったかもしれません。。」

「学校に居場所がないと感じて学校へ行かなくなった。家庭でも居場所がない状態というお子さんが増えていてね。いわば心のホームレスな状態というか。。これはとてもつらいことでね。実は私は仮面登校の生徒だったので。学校にも家庭にも居場所がないと感じて、どこにも行くところがなくて仕方なく学校に行くしかなかったという状況が何年か続いたことがあります。お子さんに居場所を作ってあげたいと私は思うんですけど、どうでしょう?ご家庭の居場所つくりからまず一緒にやってみませんか?」

「居場所つくりが今のあの子には必要なんですね。。」

「そう、自分にはちゃんと居場所があって価値があるんだと、感じてもらいたいと私は思っています。」

心のホームレス。今回のケースに限らず誰でも陥る可能性はあるのです。大人でもそうです。会社で社会で居場所がない。家庭内ですら居場所と思えない。

居場所があるという感覚を持てていることはそれほど私たちにとっては大事なことでもあります。

今ご自分にはいくつ居場所がありますか?

誰もが居場所を持てるそういう環境を作っていくことも私たち大人ができることの一つではないかとそう感じているこの頃です。

2023・4・25 「せっかく~してあげたのに。。」親の世話好き・善意の押し付けをかわす方法

親との関係を悪くせずに

緩やかに介入を減らしてもらう

「せっかく言ってあげたのになんで言うとおりにしないの?」

「せっかくやってあげたのに、なんでお礼も言わないの?」

こんな風に言われたことはありませんか?

「~してあげたのに。」という言葉の響きをどう感じられるでしょうか?

「善人はなぜ周りの人を不幸にするのか?」確かにあの人はいい人なんだけど。。

という曽野綾子さんの本を読んだ時のことを思い出しました。

今回は善意をどう捉え、善意の人にどう対処していけばいいのかについて考えていきます。

Aさんは結婚して2年になるまだまだ新婚さんのご主人です。

結婚当初から自分の母親が自分たち夫婦に対してあれこれと口を出すのに困っていました。

結婚前はあれこれ世話を焼いてもらって助かると感じたことが多かったと言いますが、もうすっかり二人の生活に慣れたこともあり、自分たちのペースでやりたいと思いつつ、結婚前と変わらない自分の母親の態度がうるさく感じられるようになったそうです。

奥様も姑に言われれば無下に無視もできず、かといって最初のころはAさんに文句を言うのも自分の親を悪く言われたくないだろうと思って言えず困っていたと言います。

ところが、先週になって母親がこんなことを言い出したと。

「早く子どもを作りなさい。いつまで待たせるの?いい病院があるから紹介するから行ってきなさい。連絡しておくから。」と言われたことをきっかけに、これは何とかしないとと思うようになったそうです。

Aさんご夫婦には結婚当初から二人で考えているプランがあり、子どもを持つことについても夫婦でいろいろ話し合っているので、いきなりのその発言には面食らったと言います。

どう対処していいのか迷ったこともあって言われたことをとりあえずスルーしていたところ、母親はどんどん「まだ?まだ行かないの?」とエスカレートし、最後には怒り出したんだそうです。

なんで言われた通りにしないの?

せっかく先方の先生にも連絡を入れたのに。。

なんでお礼も言わないの?

本当に失礼ね。

「困ってしまって。。」とAさんは頭を抱えておられました。

「なるほど、せっかくの二人の生活をかき回されている感じですか?」

「はい、全くその通りです。世話好きで悪い人じゃないんですけど、ちょっと度が過ぎていると思うんです。」

「でしょうね。奥様もお困りでしょう。」

「はい、自分がなんとかしないとと思いました。自分の親のことですから。このままでは妻との関係も悪くなりかねません。」

「奥様はとてもお優しい方のようですね。奥様とのご関係はご心配はしなくてもいいような気がしますが、よくご自分で、とお考えになられましたね。」

「はい、僕たちの生活を守りたいと思いました。」

「わかりました。それではどうなるといいと思っておられますか?」

「虫がいいようですが、母との関係はできるだけ悪くしないようにしつつ、介入を控えてもらえる方法があればと思います。」

「だとするとアドラーのやり方だと緩やかに課題を分けていくという方法がいいかなと思います。」

「緩やかに課題を分けていくのですか?」

「はい、そうです。今10の介入があってそれを、9に8にと少しずつ減らしていかれるようにしていけばいいのではないでしょうか。」

「そんなことができるのでしょうか?」

「お2人の生活にお母さまが介入してくるのは、同居されているわけではないので課題分けからするとルール違反です。課題に踏み込むほう、踏み込ませるほう、双方に問題があります。お母さまは変えられないという前提で、こちらから課題に踏み込ませないように少しずつしていけばいいのです。」

「踏み込ませない。。」

「でもやんわりとやればいいのですよね。たとえば何か電話で言ってきてああしろこうしろと言われたときにどうしましょうか?」

「できない、したくない。。だと、相手が傷つくし怒りますよね。」

「そうですね、いったん受け入れる言葉を入れてみたらどうですか?」

「ああわかったよ、みたいなですか?」

「そうです。母さんの意見はわかったよ、ですね。そのうえであとは自分たちで考えて決めるから。連絡くれてありがとう。でしょうか。」

「なるほど。それでその通りにしなくて文句を言われたら?」

「私なら、自分たちで決めたことなので意に沿えなくて申し訳ないが意見としてはありがたかった、というような言い方をしますかね。」

「なるほど、そういうことを繰り返していくのですね。」

「そうです。その繰り返しでしばらく対応していけば、自分が何を言っても若い二人が自分たちで決めることが相手に伝わります。自分の思い通りにならないこともわかっていくでしょう。やってみられますか?少し時間はかかりますが。」

「はい、それぐらいの感じならできそうです。助かりました。また経過を見てご相談させていただくかもしれません。」

「あなたは奥様思いの方ですし、お母さま思いの方ですね。双方のお気持ちをどうしたら傷つけないで済むかとお考えになられるところなどはなかなかできることではありませんもの。素敵なご主人さまであり、素敵なお子さんでいらっしゃる、のですね。こちらもとてもいい勉強をさせていただきました。ありがとうございます。」

課題を分ける、そして運用する際に大事なのは、どの程度の介入が現在あり、どう分けていくかです。それは一人一人違います。

共同に課題にするのも一人一人状況に応じて運用していかなければなりません。

課題に踏み込んでこられて嫌だという方には、緩やかな分離がお勧めです。分けることで相手を傷つけてしまってはアドラー心理学の実践としては本末転倒になります。

個々の実情に合わせての臨機応変な対応が求められるところです。方法に困っておられる場合にはサポート会や個別相談をご利用くださいね。

2023・4・24 「この人に何を言っても無駄!!」夫へのあきらめ・ それでいいの?

どうせ言ったって・・

って思っていませんか?

ご主人に対して「何を言っても無駄!」と、お感じになられている奥様のご相談です。

配偶者に対して特に結婚生活が長くなればなるほどこういう状況に陥る方は結構おられるようです。

聞く耳を持ってもらえないと思っておられるのですね。

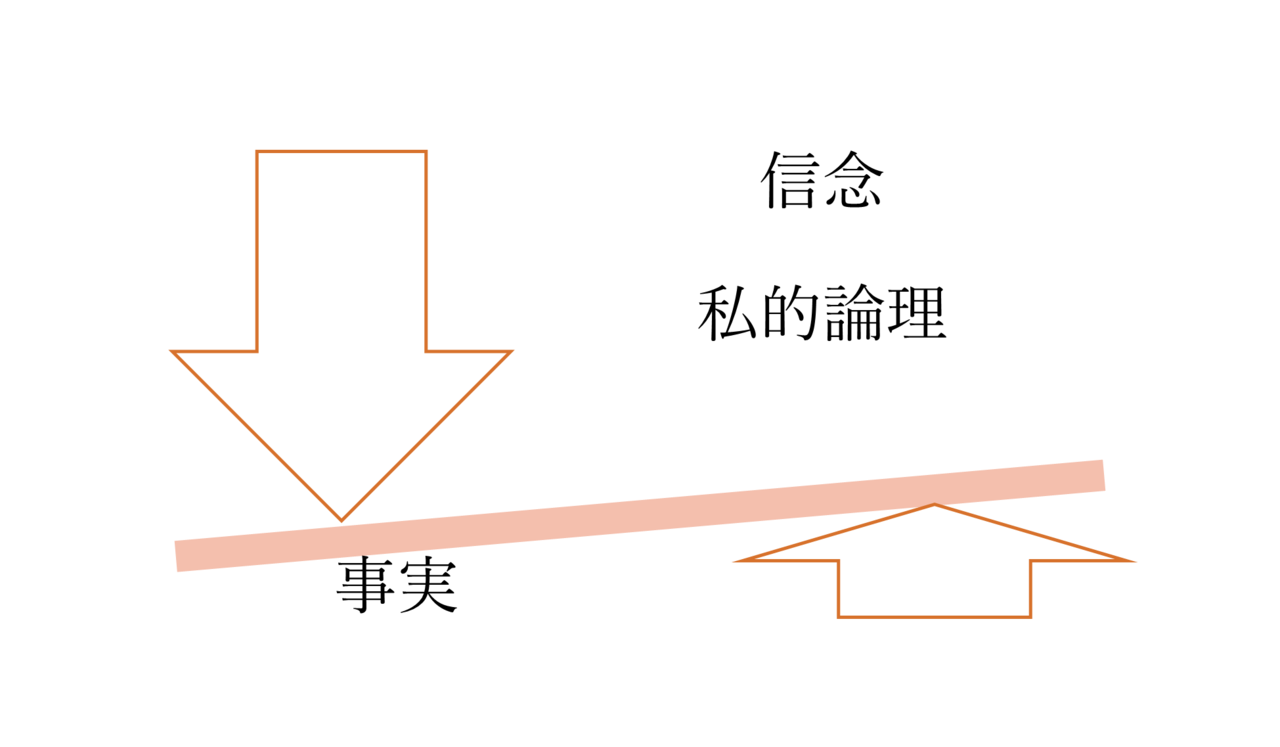

あまり主張が得意でない方は、一度言ってもうまく行かなくて、たとえば逆に言われてしまったとか、うまく伝わらなくて喧嘩になってしまったとか、嫌な経験が積み重なると、嫌な思いをしたくなくて言わないという選択肢をとられてしまいます。

主張をすると嫌な思いをするかもしれないという恐れがセットになっているのです。

こういう状況になると言わないでおこうというサイクルに陥ってしまいます。

「何か言うと睨まれているような気がするんです。委縮してしまって言えなくなります。」

ご相談者のA子さんはこうお話を切り出しました。

「この間もちょっとお金の入用があって言おうかなと思ったけど、何に使うの?とかいろいろ聞かれたり説明するのが嫌で自分で出してしまいました。」

「ご主人はお金にどちらかというとシビアな方?」

「いえ、そうではないです。割と自由にさせてくれています。でも言い出せない自分がいて、言ったらどう思われるだろうとか、なんていえばいいかとか考えるとそれだけで疲れちゃうんです。」

「あ~、なるほど、考えすぎてしまうんですね。」

「はい、そうなんです。あまり主張が得意でないから、何ていおうってすごくかんがえてしまいます。」

「我慢は体に毒だわね。」

「そうなんです。先生のようにさらっと言えたらどんなにいいかといつも思います。」

「私だって初めからこうだったわけじゃないんですよ。誰に対しても言っても無駄だから言わないでおこうって長いことそう思っていました。」

「そうなんですか?」

「ええ、子どものころ親に対しての主張をあきらめていた自分がいて、でも今私の周りにいる人たちは親とは別の人たちで、いえばわかってくれる人もいるんだなあって気が付いたから言えるようになったんです。」

「あ~、私もそういうことあるかも。。親に何か言ってもピシャっと閉じられちゃったり、耳を傾けてもらえなかったりって結構あったので。。」

「言っても無駄って思ってる?」

「はい、言っても無駄って思う自分と言いたい自分がいて、でも考えすぎて疲れて言わない方を選択してるかなってそう思うんです。」

「言っても無駄って思っていると、言ってもダメだったっていう経験ばかりを記憶に残すんです。私たちの脳ってそういう風にできてるからね。そうするとうまく行かなかった記憶ばかりが蓄積されていく。そうしてますます言わないという選択をとるようになるんです。」

「そうなんですね。」

「だから言っても必ずしもうまくいかないことばかりじゃない、ってぐらいに変えていければいいですよね。たとえば、今までうまく主張ができないなりにご主人にお願いしたことがたくさんあったと思うけど、全滅でしたか?」

「全滅・・・ではありません。」

「ですよね。うまくいかなかったことだけ記憶しているはずです。うまくいったことは記憶に残らないってだけのことです。」

「なんか、自信がわいてきました。あのお、一つ以前から主人に言いたくて言えないでいることがあるんですけど、一緒に考えてくださいますか?」

「はい、もちろん、喜んで。。」

その後二人でいろいろアイデアを出し合い工夫を重ねてやってみる気になられたA子さんは、とても楽しそうなお顔をされていらっしゃいました。

無駄だと思い何もしなければ傷つくことはありませんが、何も変わりません。

無駄かどうかはやってみなければわからないのです。一人に対して無駄だからと言ってほかの人にも無駄だとは限らないのですから。

チャレンジのお手伝いはいつでもしたいと思っております。ご相談にいらした時点でもうチャレンジの気持ちは持っていると私はいつも考えております。

2023・4・20 「不安なの。不安でたまらないの。」不安という感情は自分を守る方法

自己流で対応できないわけ

「私、不安なの。。不安で不安でたまらない。。」

不安を訴える母親、その目的とどう対応すればいいのかについてお伝えしていきます。

A子さんはすでにご家庭を持ち優しいご主人と二人暮らしをしています。

最近になって実家の母親が頻繁に電話をかけてくるようになりました。

そしてしきりに不安を訴えると言います。

「何が不安なの?」と聞いては見ても、本人もさっぱりわからないんだとか。父にも、「子どもたちだって立派に皆が自立して問題もないし、経済的にも何も問題ないのに何がそんなに不安なんだ?」と言われて、でも本人はしきりに不安を訴えて辛そうだと言います。

困り果ててご相談に来られました。

「どうしたらいいでしょうか?」開口一番A子さんはそう切り出されました。

「そうですね。どうするかの前に目的を考えてみましょうか。」

「目的ですか?」

「そうです。アドラー心理学で考えると感情は何らかの目的があって使われると考えます。自分を操作するためか他者を操作するためです。自分を何らかに動かそうとするために不安を使っているのか、他者を何らかに動かそうとするために不安を使っているのかです。どちらだと思われますか?」

「そうだとすると自分…ではないと思うんです。他者かもしれません。」

「他者ですか。。。なるほど、誰を動かそうとしているんでしょう。」

「誰ですかね、私か父か。。」

「そう、そのどちらかでしょうね。何かお母さまは身近に問題を抱えておられますか?思い当たることは?」

「そういえば母の実の弟がずっと入院していて危篤の状態が続いていて長くないようです。」

「お母さまの弟さん、ですね。弟さんとお母さまの関係はどうなんでしょう?」

「母は実家をとても大切に考えています。それは子どものころからそうでした。自分の家を放り出しても実家のことを優先するような人でした。実家で以前金銭トラブルがあって存続が危なくなった時も心ここにあらずといったような精神的におかしくなったぐらいです。」

「そう、そうすると弟さんがこのままなくなってしまうと、実家がなくなってしまう、大事な居場所を失うということにお母さまはなられますよね。そこかなと思うんです。」

「あ~、あるかもしれませんね。母のプライドの拠り所みたいなところがあるので。」

「だけれども、自分では何もできないと感じて、誰かに何とかしてくれと、その辺あたりかなと。。」

「そんなこと言われてもどうしようもありませんよね。」

「そうなんですよね。自分で課題に取り組まない人が不安という感情を使って他者を動かし何とかしてもらって自分を守ろうとすることはよくあるんですが、今回は誰もどうしようもない。。だけれども不安を使い続けることでしか自分を守れないと感じているかもしれません。」

「自分を守るため?なんですね。」

「そうです。守るために不安という感情を使っている可能性があります。さて、いずれにしてもこのままではご自分の感情にお母さまがつぶされてしまう可能性があるので、さしあたって心療内科の受診を勧めて見られてはどうでしょうか?」

「はい、以前から何度か勧めたのですけど、本人がその気にならなかったのです。でも、最近になってつらすぎるので行きたいと言い出したところです。」

「そう、それならそれで様子を見ましょうか。お薬の処方で不安そのものはだいぶ抑えられると思います。A子さんも大変でしょうけど。」

「これから先も介護を含めて母とは付き合っていかなければなりませんから、長い目で見て今はその方法をとることでいったん落ち着いてもらえればいいかと思っています。」

「A子さんがお子さんのころからお母さまは不安を訴える方でしたか?」

「不安についてはあまり覚えていないのですけど、先ほど先生がおっしゃった自分が動かずに他者を動かす、については思い当たる節があります。子どものころ、なんでこんなことを私にやらせるの?と思ったことが何度かありました。自分でやればいいのに、って。」

「それは本来はご自分がすべきことをあなたにやらせるということですか?」

「はい、そうです。自分でやればいいのにって思うことを私がやらされたことが何度かありました。」

「今あなたはそばにおられないからねえ。かといってプライドが傷つくのは嫌で自分を守りたいだろうし。不安を使うしかないのかな。いずれご自分に自信がなくて、課題に取り組めないと感じていることは確かなようですね。でも今からお母さまを変えるわけにはいかないことはご理解できますよね?」

「はい、もう80ですしね。母は母のままでと思っております。今回はほんとうに助かりました、ありがとうございました。」

「こちらこそお母さま思いのあなたに大変勇気づけられました。ご相談いただきありがとうございます。」

課題に取り組めない、自分にはその能力がない、誰かにしてもらわなければならないと感じている方は、不安以外にも様々な方法を使っていることが多いです。

勇気づけという方法は、あなたには自分でできます、ということを伝えるメッセージの役目もあります。不安という感情はそれを教えてくれる大事なサインです。

目的が何にせよ、私たちに起こることに意味のないことは一つとしてありません。ご自分の心に向き合うことで自分を楽にすることができるのです。今回は当事者ご自身のことではありませんでしたが、自分で自分の感情と付き合えることがアドラー心理学を学ぶことの一つの大きなメリットでもあるのではないでしょうか。

2023・4・9 子育てに悩む人の共通の思い 「今のやり方では駄目だということはわかる。 でも、どうしたらいいのかがわからない。」

自己流で対応できないわけ

「ここにこう書いてあるのに、なんでうまくいかないの?!」

「やってもやってもかえって悪くなっていくような気がする?」

「ほんとにこれでいいの?大丈夫なの?」

子育ての本を片手にそう思っておられませんか?

アドラーの子育て本のみならずあらゆる子育ての本を探して読んで一生懸命やっているのにうまくいかないという方は多いです。

書いている通りにやっているのにどうしてうまくいかないのか、それどころかかえって悪くなっていくような気がする。

2023・1・12 「なんでもっと早く出さないの?!」ぎりぎりになって提出物を差し出す子どもにイライラ

もうっつ!いつもこうなんだから・・

からの卒業

Aさんは、いつもいつもぎりぎりになってから提出物を差し出してくる子どもさんに今朝も怒ってしまいました。

「お母さん、これ今日までだった。もう出かけるから親の記入するところだけでいいから早く書いて。」

「ええっつ?こんな大事なものなんでもっと早く出さないの?すぐになんか書けませんよ。」

「いいじゃん、適当に書いてさ、持ってくから早くしてよ。」

「適当でいいとか言わないでよ。学校に出すものなんだからちゃんと目を通して書かないと、でしょ。ママだってもう出かけなきゃならないんだから、いつもいつも肝心なものをぎりぎりになって出してきていい加減にしてよ。」

「じゃいいよもう。書いてくれなくてもそのまま出すから。俺も遅れるからもう出かける。先生には親が書くのを拒否しましたって言ってやる。」

「しょうがないわね。ちょっと待ってなさい。」と言ってAさんはその場でかけるだけ書いてお子さんに持たせましたが、いつもいつもこの手で押し切られる自分と自分をごり押しして思うようにする子どもに腹の虫がおさまりませんでした。

親には親の都合があるにも関わらずそれを理解しようとせず自分の都合を押し付けてきて最後には脅しまでかけて要求を通そうとする子ども、が浮かび上がってきます。

自分の都合でごり押しすれば要求は通ると学んでしまっていますね。

相手への配慮・他者への関心が欠けている状態にもなっていると言えます。

有無を言わせないぎりぎりになってというのも困ってしまいますよね。

もともとその提出物は本人の課題ですから、親に受け持ってもらう分共同の課題にしてもらわなければならないのですが、その手順がなく勝手に押し付けていることが問題になるでしょう。

これは普段から課題を分けることと共同の課題にすること、その手順に沿って物事が進められていないから起こることでもあります。

簡単に言うと「協力とはどういうことなのか?」が家族間でできていない状態になります。

実際にお話をお聞きすると課題分けと共同の課題にすることはもちろんですが、協力ということが行われていないことがわかりましたので、分け方と共同の課題にする方法、家族間の協力とはどういうことなのか?をお伝えして日々の細かいところから実践していただくことでこういう事態も解消されていきました。

お子さんに限らずご家族の中で誰かが自分の都合だけで自分の要求を通そうとする場合、誰かの我慢や犠牲が生じている可能性があります。

その際には家族間の協力とはどういうことなのかについて話し合うことも必要になってくるでしょう。

協力とはゴールが明確でそこへ向かってグループの皆ができることをしていくこと。

リスクを等分にメンバーが受け持つこと。

その辺を考えながらやっていかれるといいのではないかと思います。

その際にはくれぐれも原因論に陥って「悪者探し」「犯人捜し」「追及」にならないことも大事です。

ご参考になれば幸いです。

2023・1・6 「親だって傷ついている」

笑顔を取り戻すお手伝い

疲れ切って悲しい顔をしてしかもはじめていらっしゃるときには緊張をして私のところへご相談に来る方がほとんどです。

お子さんのことやご夫婦の事、ご自分の親との関係など人間関係の悩みは誰にでも起こってあることなのですが、まずその問題を何とかしようとしがちですけれど、その前にご自分が深く傷ついていることに気が付いて欲しい、今回はそういうお話です。

A子さんは、お子さんの不登校や引きこもり、暴言などで悩んでご相談にいらっしゃいました。

疲れ切ったお顔をしてもうどうしていいのかわからない、打つ手がない、藁にもすがる気持ちで来ましたとそうおっしゃいました。

なんとかしようとするほど事態は悪化していく、でも何かしないではいられないんだと。

ダメだと思いながらつい声を荒げて子どもとけんかになってしまう。その繰り返しで疲れてしまっていると、そうおっしゃいました。

どこへ相談しても「様子を見ましょう。」と最後には言われる。様子を見るって?このままでいいの?親として何もしなくていいの?と焦りばかりが募っていく。

苦しさを語るその姿は親であるゆえに深く傷ついている一人の人間を見せられた思いがしました。

「お疲れになりましたでしょう。でもよくいらしてくださいましたね。」

労りの言葉など想像だにしなかったA子さんの目から涙がこぼれ落ちました。

「怒ると自分も疲れますよね。よくわかります。でも何とかしたくて怒るんですものね。」

「怒ってもいいんですか?怒ってばかりの私でもいいんでしょうか?」

「ええ、それしか方法がなければだれでもそうしてしまうと思います。ほかの方法をお教えしますのでそれに徐々に変えていけばいいので、まずは自分は自分なりに一生懸命やってきてしかもそのことで深く傷ついているんだということを自分に認めてあげたいですね。」

「うれしいです。そういっていただけると。母親のお前が悪いんだと両親や主人から責められるばっかりで自分はダメな親かもしれないけど、自分一人が悪いのかと、そんなに私はダメなのかと、そう思ってきました。」

「そんなことはありませんよ。悪くしようと思ってする人はおりません。本来ならば家族みなで協力して取り組むべきことを一人だけが悪者になって余計お辛かったですね。」

「ええ、誰も誰も私を批判はしても助けてくれようとはしませんでした。理解してくれようともしませんでした。私は一人でした。独りぼっちだったんです。」

「もう大丈夫ですよ。これからは一緒に歩んでいきましょう。あなたには親としてお子さんにできることがたくさんあるんです。さて何からやりましょうか。」

会場を後にするA子さんの希望が見えて少しだけでも明るく軽くなったお顔。それはいつも相談会で見る方たちのお顔でもあります。

今年もそういうお顔を一人でも多くの方に得てほしいとそう思っております。

2022・12・28 「繰り返し何度も同じことを言われて・・しつこい!」と思ったときの対処法

どうストップをかける?

何度も何度も同じことを言われる。しつこいと感じてとても嫌な気分になる。

そんな時どうしたらいいのか、について書いていきます。

姑のBさんが何度も何度もしつこく同じことを言うので「またか?」とうんざりしてしまうお嫁さんA子さん。

「何度も何度も同じことを繰り返し言うんですよね。先日もつい勝手口のカギをし忘れたのですが、風で開いていたのに姑が気が付いて、それ以来、自分が閉めた、開けておくのはダメだ、鍵はちゃんと閉めなきゃだめだって。。」

「何度も言われるとどういう気持ちになりますか?」

「なんだかすごく自分がダメ人間のように感じます。そんなに何度も言わなくてもわかるし、たった一回の失敗をそんなに指摘され続けると、うんざりするんです。まだいう?って感じですね。」

「そうですよね。どうしてもらえればいいですか?」

「一回言えばわかるから一度でいいから、ってわかってもらいたいです。」

「そうですか。実はねうちの主人も同じことを何度も繰り返して言う癖があるんです。」

「え、そうなんですか?」

「そうそう、若いころからね。また同じこと言うの?って感じでした。」

「で、どうされたんですか?」

「それ以前聞きました。って言いました。」

「そうしたら?」

「一度言ったかもしれないけど、って前置きしてから言うようになりました。だからどうやら同じことを言っているという自覚がないみたいなのよね。」

「ああ、そうなんですね。で、いまだに何度も繰り返してます?」

「ううん、次第にその繰り返しをしていたら言わなくなりましたよ。」

「そうだったんですか、それじゃ言ってみようかな。」

「そうね、お姑さんだから何ていったらいいかしらね。普段は割と会話があるほうですか?」

「ええ、一緒に住んでいるわけではないから、会ったときにはできるだけ話はするようにしています。」

「そう、それならその延長でさらっと言えるといいですね。」

「はい、お義母さんそれ一回聞きましたよ。とか?」

「そうね、そんな感じですかね。」

「それにしても自覚がないんだってちょっとびっくりしてしまいました。」

「人って割と自分のことってわかってないのかもしれません。私も結構何度も同じこと言ってるなってあとで気が付くことありますもの。」

「ってことは私も・・ですかね。」

「それはわかりませんが。。」

「割と子どもに対しては自分もしつこいかも、って思ってしまいました。そっかあ、みんな程度の違いはあれあるのかもしれませんね。」

さて、会話の習慣とは気が付きにくいものですが、周りが気が付いてもなかなか指摘しにくいものです。

指摘したいときには「事実だけ伝える」が原則です。前後にあれこれ感情をくっつけないこと。

今回の場合には「それ以前聞きました。」「それ一回聞きました。」ですね。

その際には感情的に伝えないことも大事です。できればさらっとです。

そうすると相手は自分の行動を自覚しますし、お互いに嫌な気持ちになることもありません。

ご参考になれば幸いです。

2022・12・20 「だから言ったじゃないの!」言われてむかつく心理

自分のことぐらい自分でやりますから、

って気持ちになる。

「だから言ったじゃない。」そんな言葉を投げかけられてムッとしたことはありませんか?

言われたときは「だって・・自分ではそうしたくなかったし、自分でやりたかったし。自分のことは自分で決めたいんだ。」

そう思ってむかついたのではありませんか?

先日ある受講生とお話ししていて「何かっていうと実家の母が、だから言ったじゃないって私に言うんです。確かに母の言うことはもっともだけど、その通りにすればうまくいったのかもしれないけど、なんだかむかつくんですよね。」

というお話。

「だから言ったじゃない。って言葉の後ろにはどんな言葉が続くかしらね?」

「そうですねえ、だから言うとおりにすればいいのよ。ですかね。」

「そうよね。」

「あと、私の言うことは黙って聞けばいいのよ。もあるかな。。」

「なるほどねえ。黙って私の言うとおりにしろって。」

「そうなんですよね。だからそれじゃ私の考えは?私が自分で考えてやっちゃいけないの?って思ってしまうんです。」

「自分のことは自分で考えてやりたい?」

「ええ、そうです。だって自分のことだし、自分で考えてやったことならうまくいかなくてもいいし、次どうするか考えればいいし、いちいち指導するなよって感じです。」

「指導ね。。」

「そうそう、指導とか指示とか。上下なんですよね。上から目線で。。あなたに指導されなくても自分で考えられるし自分でやれますって、そんな気持ちです。これってアドラー的にはどうなんでしょう?」

「アドラー心理学で考えると何が問題なのかわかる?」

「ええっと、まず今言った上下関係が一つありますよね。上からの物言いだからむかつく。あとは結局何をどうするかは自分の課題なので、ずかずかと踏み込まれてそれ見たことか‥みたいな感じ。後は何があるかなあ。。。まだありますか?」

「アドラーの子育ての目標に自分には能力があるって思ってもらうことがあるけど、その視点だとどう?」

「ああ、そうですよね。だから言ったじゃない、って言葉には、あなたには考える力がない、能力がない、だから自分の言うとおりにしろって。そうしないから失敗するんだ、うまくいかないんだってニュアンスがありますね。そうか、だからむかつくんですね。自分の能力を認めてもらっていない、って言葉の響きがありますものね。」

「そうそう、勇気くじきの三点セット。」

「そうか、それでむかつくのかあ。。」

「で、次からどうする?」

「ええっと、そういわれたら、ですよね。どうしようかな、、いちいち自分の事あれこれ言わないほうが無難かな。。必要な時だけ意見を求めるようにするとか。」

「そうね、そのほうがいいかも。。ところでだから言ったじゃないっていいたくなるお母さまの気持ちはわかる?」

「だから言ったじゃない、の気持ちですか?そうですね、きっと心配なんだろうなとは思います。」

「そう、その辺がわかっていれば大丈夫ね。」

さて、いかがでしたでしょうか?

親が心配して良かれと思っての言葉が実は相手の勇気をくじいている、よくあることだと思います。

自分のかけた言葉と相手の反応を見て、検証を繰り返す。こういわれたら相手はどう思うのか、感じるのか、それならどういえばいいのか、日々実践していただきたいことです。

特にお子さんがいらっしゃる方は「自分の能力を信じそれを育てられるような言葉かけ」をしていきたいですね。

自分と自分の能力を信じ活かせる勇気づけの対応を心掛けたいものです。

2022・12・8 「あれしろこれしろと強要する姑」嫁は使用人? なんとかしたい

「来れば要求ばかり一方的」

上手に断りたい

同居しているならまだしも、わざわざお嫁さんのところへ出かけてきて「あれこれ指示を出す姑」

困ってしまってご相談に来られた方のお話です。

「近所に住む姑がなんやかんやとあれしてくれこれしてくれ」と言ってくるので本当に困っているんだとA子さん。

「どんなことを頼まれるのですか?」

「仕事に出かけたついでに銀行でこれ払ってきてくれとか、00を買ってきてくれとか、です。」

「お姑さんはご自分でできない環境なんでしょうか?」

「いいえ、舅もいますし車も運転しますし、自分でやれるんです。それなのにわざわざ私のところへ来てあれこれ頼んでいきます。」

「それでつい引き受けるのですね。」

「はい、突然来てこちらの心の準備が出来ていないうちに自分の要求だけバーッと突き付けて帰っていくので、気が付いたら引き受けちゃってた、って感じです。」

「ああ、なるほど、そんな感じなんですね。」

「はい、頼む方はこれぐらいと思って頼むんでしょうけど、仕事に出たついでといっても結構面倒なんです。」

「ですよね。で、どうなればいいですか?」

「自分のことは自分でやってもらえればいいし、断りたいので断れるといいかなと思います。」

「断れないのは勢いに押されちゃうからかな?」

「ええ、つい何ていおうって考えているうちに押されちゃってたって感じです。」

「それじゃ、一呼吸おきたいですね。何か一言言えればいいんだけれど、何か考え付きます?」

「ちょっと待ってくださいとかですか?」

「それいいですね。その一呼吸でそのあとどうしましょう?」

「仕事が忙しくて時間の余裕がないのですみませんができません。でしょうか。」

「言えますか?」

「一呼吸置けば何とか言えるかもしれません。」

「それじゃそれでやってみましょうか?ご主人はこのことなんて言ってるの?」

「自分が頼まれるわけじゃないからあんまり気にしてないみたいです。」

「そのことについては話し合ったことは?」

「ないです。でも一度話し合って向うに伝えたほうがいいのかな?」

「そうね、そうできれば今後のことを考えるとそのほうがいいかもしれませんね。」

共同の課題にするかどうかは引き受ける側に決定権があります。勝手に共同の課題にはならないのです。

今回A子さんはとても不愉快だと感じていたのですが、それは姑が自分の課題を当然のようにA子さんに投げていたから不愉快だったのです。

課題分けは自分が陰性感情を感じたときの一つの目安になります。

踏み込まれていないか、勝手に課題を丸投げされていないか、踏み込ませているのではないか?など判断の目安となると思います。

検証にもお使いいただければ幸いです。

2022・12・6 「外面のいい母親に嫌悪感」 家族の方が大事なんじゃないの?と思っている自分は間違っているのか?

世話をしているのは子どもの私なのに

お礼を言うのは配偶者に対してばかり

「なんだか母に対して頭に来てしまって。」とご相談にいらしたA子さん。

「もう介護の状態になっているんですけど、実際に世話をしているのは娘の私なのに、私より主人にばかりお礼を言って私には言ってくれないんです。まず主人にお礼を言わなきゃと思っているみたいで。なんだか腹が立つんです。」

とおっしゃいます。

「実際にやっているのは私なのに、配偶者にばかりお礼を言う」のが腹が立つのですね。

「そうなんです。実の子どもだから言わなくてもわかるでしょう?って思っているのか、親の世話をするのは子どもとして当然だから言う必要がないとでも思っているんでしょうか?でも主人には言うんですよね。それがなんだか頭に来ます。」

「それってどういう感情なのですかね?」

「悲しいっていうか、寂しいっていうか、もっと自分の頑張りを認めてほしいっていうか、認めて私にもありがとうって言ってよ、って気持ちです。」

「ご主人に言うだけでなくあなたにも言ってもらえばいいのですか?」

「いえ、主人はうちの母の介護には関与していませんから、私にだけ言って欲しいんです。」

「自分にだけ?ですか。」

「ええ、だって実際にやってない人にお礼を言う必要がないでしょ?それなのに私の目の前で私を差し置いて主人にお礼を言うから頭に来るんです。まず私を一番大事にしてくれないとって思っちゃいます。昔から外面委のいい人だったので。」

「そうですか、そうするとあなたにだけお母様がお礼を言えばいいんですね。」

「ええ、そうです。だってやっているのは自分だけなんだから。。」

「なるほど、わかりました。どうしてお母様がご主人にありがとうっていうのか、考えたことはありますか?」

「そうですね、自分の家をほったらかして娘が介護にかかりきりになっているのでごめんなさいねということがあるのかなと、そう思います。」

「迷惑をかけてしまっていると?」

「だと思います。でもその辺は主人は気にしない人だからいいんだと思うんだけれど。。」

「それじゃ、A子さんがお母様の立場だったらと考えて見ましょうか。あなたがもしも歳をとって車いす生活になったとして、娘さんが嫁ぎ先をほったらかしてあなたの介護に携わったとしましょう。かかりきりになっているところへ娘さんのご主人が来たとします、何て言いますか?」

「助かってます。ありがとう。でしょうね。。そうか、そういうことなんだ。。」

「そういうことってどういうことですか?」

「娘を寄こしてくれてありがとう、なんですね。だから主人に言うのですよね。主人がそういう人でなければ介護もしてもらえないわけだから。」

「どうですか?直接お母様があなたにお礼を言わないことについていくらか気持ちが変化しましたか?やっぱり外面がいいって思います?」

「いいえ、いくらかわかる気持ちになりました。最初よりは腹も立たないし、まあいいかって気持ちになりました。理解してくれて協力してくれる夫がいるから、それでいいかなって。」

「そうですか、それはよかったですね。」

気持ちを順に整理していくと、すっきりするということはよくあることです。外面のいい母のことだからと最初に決めつけていたA子さんでしたが、どうやらそうではないんだな、違うんだなとわかって、親や起こった出来事の別の側面が見えてきたようです。

人に話すということは勇気がいりますが、自分の起こった出来事を整理したり感情に丁寧に向き合ったりすることで問題としていたことが問題にならなくなるというケースは結構あるものなんですよね。

2022・12・3 「気に入らないと口をきかない・無視する・・」 言葉で言わないと伝わらないのが他者である

言葉というツールを

使わない人

A子さんがご主人のことでご相談にいらしたのは、ずいぶん長い間我慢したうえでのことだったと言います。

自分が悪いんじゃないか、自分が主人の期待に応えないからではないかと悩み続けてきたそうですが、でも何かすっきりしない。

自分の気持ちを整理したくていらっしゃいました。

「ご主人のどういうところがあなたの悩みになっていますか?」

「実は気に入らないことがあると黙ってしまって無視するんです。それがしばらく続いて口をきいてくれないので家の中がとてもピリピリした感じなります。そういう状態が続くとつらいし自分の人格を否定されたような気持になるので、つい相手の機嫌を取ってしまうんですけど、そういう自分も嫌なんです。」

「そうですか、口を利かなくなるんですね。黙って無視という方法をとるということですね。それはご一緒に暮らしておられてお辛いでしょうね。」

「ええ、いつも相手の機嫌を見ている、そういう関係ってフェアーじゃないし、なんだか自分のほうがいつも相手に合わせているようで主従関係っていうか自分のほうが劣っているような感覚になります。」

「ご主人はたぶんねえどなたかからその方法を採用されたと思うのですけど、ご主人の身近にそういう方法、気に入らないと口を利かないとか無視をするとかいう方法ですね、それを使う方がおられますか?」

「そうですねえ・・・・あ、舅がそうです。姑に気に入らないことがあると口を利かないで無視するんです。」

「そうですか、そうするとご主人は自分のお父様からその方法を採用したってことでしょうね。口を利かないで相手にわからせようっていうのはとても楽で簡単な方法ですからね。」

「なるほど、そういう風に考えるんですね。」

「ええ、ですからこれから先方法を言葉で伝える、気持ちを伝えるという風に変えてもらう必要があるかと思うのです。言葉で何がどう気に入らないのか言ってもらったほうがいいでしょう?」

「ええ、もちろんです。無視なんて方法を使われるより言葉でちゃんと伝えてもらえればこちらも考えられますし、できることできないことも言えますから。」

「ですよね。それじゃ、なんて言いましょうか?」

「口を利かないっていう方法じゃなくて言葉で伝えてもらえませんか?でしょうか?」

「そうですね、それでいいと思います。それでも口を利かないのであれば、言ってもらえないと理解できませんから改善も望めません、がプラスかな。。」

「なるほど、やってみます。もう主人の機嫌を取るのはまっぴらなので。。」

「そうですよね。ご主人様が方法を変えて仲良く暮らせるといいですね。」

「ありがとうございます。ご相談してよかったです。」

態度でわかってもらいたい、態度でわからせようとするのはあまり現実的ではありません。なぜなら自分と相手は別の人間ですから言葉で伝えあわないと到底分かり合えないのです。

何も言わずに「わかれ!」というのは家族間・夫婦間などの身近な関係に起きがちです。身近だからこそきちんと伝えあう。そういう方法を採りたいものです。

こういうご相談は相談会で受けております。どうぞご利用くださいね。

2022・11・30 「素直になれないひねくれた自分・・」 使い方さえ変えればひねくれた視点はもっていていい

ひねくれも

使いよう

2022・11・29 「嫁の自分さえ我慢すれば・・」親の介護をめぐって

当事者とそうでない人と

課題分けがカギになる

2022・11・22 「私がいないとこの人はダメになる・・」共依存夫婦のバランスが崩れた時

対等のパートナーとして

夫婦関係の再構築を

2022・11・21 「人前に出ると過度に緊張してしまう」リラックスが苦手な人でもすぐできる方法

失敗しても大丈夫

過度に人前に出ると緊張してしまう。そういうお悩みで来られる方もいらっしゃいます。

先日のこと「会社でお客様にお茶をお出ししようとしてこぼしてしまったんです。上司にひどく叱責されて、それ以来、いやその前からですけどなんだか手が震えてしまったりして、人前に出ると余計緊張するようになってしまいました。どうしたらいいんでしょう。」

「ご自分ではどうお考えになりますか?」

「緊張さえしなければと思うのですけれど。失敗したらどうしようとか、どう思われるだろうとか、そんなことを考えてしまって、だから余計手が震えたりするんだと思います。」

「そうですか。そこまでお分かりなのであれば、ご説明しますね。アドラー心理学では心と体のつながりについても矛盾がないというように考えますから、それに基づいて考えると今のあなたの症状もきっとあなたへのメッセージですよね。」

「メッセージですか?」

「そうです。言葉にして言えないことを体の症状を使って言っているとも言えます。何が言いたいんでしょうね。」

「失敗したらまたひどく叱られるかもしれないからやりたくない、ですか?」

「そうかもしれません。でも社会人としてそれは言えませんものね。ですから体の症状として出して、わかって!って言ってるのかもしれないです。」

「ああ、そういうことなんですね。それならほんとは失敗するかもしれないからやりたくない。が私の本心?」

「どうですか?」

「あるかもしれません。女性だからってお客様が来るたびにお茶出しをさせられて不満もありました。イヤイヤやっていたこともあります。でも仕方がないなっても思っていました。」

「そうだったんですね。ご自分の気持ちいろいろお茶出し一つとってもあったんですね。」

「ええ、今気が付きました。なんだか気持ちがすっきりしました。」

「あとは何か気が付いたことがありますか?」

「失敗してはならない、も強いですし、失敗すると責められるから失敗しないで済むように他者を必要以上に寄せ付けない壁みたいなものも自分の中にはあるかもしれません。」

「そうすると周りはあなたにとって安心できる味方ではない?」

「そうですね、自分が失敗すれば周りは自分を攻撃、または責めると捉えていますから少なくても味方だとは思えていないんでしょうね、だから緊張するんでしょうか。構えちゃう。」

「そうですね。失敗しないようにいつも気を張ってないといけない状態になっていますから。これでは心が緩むことはないかもしれません。」

「そうですよね。」

「あなたを叱責する人ってそんなに多いですか?よく考えてみてくださいますか?」

「そうですね、よくよく考えれば上司ぐらいかな、あとはそんなことは気にしなくていいとか優しい人が多いように思います。」

「それなら全部に構えなくてもいいのでは?」

「そうですよね。なんだか体の力が抜けそうです。」

「もしかしてリラックスが苦手では?」

「はい、苦手です。」

「一つか二つでいいので緊張したときに使えるツールを身に着けるという方法もありますよ。」

そんなお話の流れからリラックスの方法をお伝えしてその日は笑顔でお帰りになられました。

<自分で簡単にリラックスできる方法>

一番簡単にリラックスでき体の力を抜く方法はやはり呼吸法や瞑想でしょう。これらを身に着けることで自分で多少なりとも和らげることができると思います。

呼吸法は吸うよりも吐く方が大事です。

できるだけゆっくり時間をかけて息を吐いていきます。20秒から30秒かけてゆっくり吐きます。

意識は体の中に入ってくる息と吐きだす息の流れに集中します。

これが継続してできるようになると自然に瞑想の状態に入っていくことができるようになります。

人によっては場合には緊張から来る手の震えだけでなく筋骨格系の痛みも出ることがあります。これも心が緊張していることに端を発していると考えられます。

心と体のつながりについて理解できていないと「緊張しているからだよ。」と言っても理解できません。

たとえ理解できたとしてもそれではどうしたら緊張を緩めることができるのかがわからないでしょう。

リラックスは人それぞれ合うものが違いますし、合うものを見つけることも過度に緊張しがちな方には必要です。

緊張がダメなのではありません。緊張は必要なのです。緊張しても取り組んでいる自分にOKを出しましょう。自分は緊張してしまうけど人よりちょっと強いだけだ、と。

リラックスの方法をいくつか挙げておきますので自分でできそうなことがありましたら取り組んでみてくださいね。緊張をゼロにすることを目指すのではなく軽くすることを目指していくのが大事です。

ゼロにはなりません。人前に出ると緊張するのは誰でもあることです。緊張した後に緩めることに意識を向けましょう。緊張したら緩めればいいという発想です。

副交感神経が優位になる腹式呼吸 ーおなかに手を当てておなかが出たり引っ込んだりに意識を向けます。

辛いときや忙しいときは意識的に笑顔を作る ー口角がちょっと上がるぐらいでOK

お昼休憩などで仮眠を取り入れる ー目をつぶって呼吸に意識を向けるぐらい

観葉植物をじっと見る ー空を見あげるなどもいいでしょう。雲を見るなど下を向きがちな視線を上に向けます。

簡単なマッサージを行う ーテニスボールぐらいの固さのものを背中に当ててぐりぐり転がしてみましょう。

寒くなって来て体のこわばり、心のこわばりが出始める時期でもあります。上手に自分の心と体に付き合っていきたいものです。

アドラー東北では子育てや人間関係のお悩みのほかにご自分のことについてのご相談もお話しをうかがっております。

いつでもどなたでも参加できますのでどうぞ積極的にご利用くださいね。日程等は下記でご覧いただけます。

2022・11・18 「私が悪いんです。。」それって本当に必要ですか?自責感情の強さから脱却する方法

その問題は

誰の人生に起きていることですか?

お子さんやご主人に問題が起きると「私が悪かったから。」とか「私にも問題があったから。」とご自分を責めてしまう方は結構おられます。

お子さんが問題を起こした。

「自分がもっと気にかけてやれば」「愛情が足りなかったから」

親である自分の責任と考えてしまいます。

ご主人に問題があれば「そういう人にしてしまったのは自分にも問題があるからじゃないか。」とか「そういう人と巡り合う自分が悪いんだ。」といったようにです。

こういう自責感情は本当に必要なのでしょうか?

A子さんはご主人の女性関係に悩んでご相談に来られました。

「妻として私がいたらないばかりにこうなってしまったのではないか」とご自分を責めてしまっていました。

「どうしてそう思われるのですか?」

「子どものことばかりにかまけて主人のことを放っておいたかもしれませんし、どんどん身なりも構わなくなって妻としても魅力的ではなかったかもしれません。いずれにしても自分にも問題があったと思うのです。」

「なるほど、そう思われるんですね。そうするとご主人さまに丁寧に接していたり、きれいにしている奥さんがおられる方は女性問題を起こさないってことになりますが、いかがですか?」

「あ、そうか、そうですね。」

「あなたに問題はないと思いますよ。あくまでご主人の問題だと思います。あなたは何も悪くない。」

「そうでしょうか。」

「ご主人の人生に起きていること、ご主人が自分の意志でしていることについてあなたが責任を感じる必要はありません。」

「そういっていただけるとほっとします。うれしいです。」

「もしかしてお子さんに対してもそういう思考なさることがおありになりませんか?」

「あ、はい、あります。子どもに問題が起きると自分が親として至らなかったんじゃないかとか考えてしまいます。」

「あなたのように接している親御さんはたくさんいるけれども同じような問題が必ずしも起きるわけではありませんよね。」

「ええ、そうですね。主人に対してと同じように考えてしまっていました。」

「家族であっても、自分以外の人に関して必要以上に責任を感じて自分を責めるのは、あまり自分に優しいとは言えませんから、そういう思考になったら、そこは分けて考えられるといいと思うんです。この問題は誰の人生に起きていることなのか?ってね。」

「わかりました。そうしてみます。」

「あとはご主人とこれから先あなたがどうしたいかを考えていけばいいのです。次回はその辺をお話ししましょうね。」

「そうですよね。なんでそう思ってきたんだろうって?言われてみればそうです。それは主人の問題で私の責任じゃないんですものね。気持ちがとても楽になりました。これからのことを考えてきてみます。」

自分の子どもだからといって、自分の配偶者だからと言って、起こった出来事をなんでもかんでも自分が責任を感じる。

これでは「自分が好き」にはなれそうもありません。まずは自分の人生と他者の人生を分けて考えられるようになることが大事ではないでしょうか?

必要以上に他者の問題を抱え込まない、これができるだけでも自分の精神的な負担が減り、気持ちが楽になるように感じています。

ご相談は「子育て・人間関係相談会」で受け付けております。子育てや人間関係に関することでしたら何でも相談できます。どうぞご利用ください。

2022・11・16

「ぬれ落ち葉症候群」退職後が心配

仕事だけでは精神的な自立はできない

お互いに精神的に自立したうえでの

対等なパートナーであることが夫婦でも必要

「なんだか主人が休みの日に家にといると重いんです。」とおっしゃるA子さん。どういうことかというと

「すべて管理されているみたいで、一緒にいるときには何から何まで自分とセットじゃないとダメとか、とっても気づまりなんです。」

どういう感覚かというと「自由を束縛されている感じ」とおっしゃいます。

自分を優先にしてほしい、一緒にいてほしい、自分のことだけ見てほしい、そんな感じですと。

今はまだ仕事に行っていますから休日だけ我慢すればいいのですけど、退職後を考えるとへばりつかれて自分がますます身動きが取れなくなりそうなんです。

ご自分はやりたいことがたくさんあってご主人がお仕事の時にはそれなりに充実してやれているのだけれども、お休みの日になると途端に気を使わなければならなくなり、ご主人にも仕事以外の何かを持ってほしいと感じているんだそうです。

「ご心配もあるんですよね?」そうお聞きしましたら「そうなんですよね。」というお答えでした。

仕事人間にありがちです。日本ではいまだにこういう方がたくさんおられます。仕事を辞めたとたんに居場所を失くしたと感じて奥様にへばりつくことで居場所感覚を持とうとされるのです。

自分の世界を持つということが大事なのですが、家族優先主義にありがちな傾向です。お子さんが自立するまではそれも致し方ありませんが、それでも「自分軸」を持っている方はこうはなりません。

夫婦でも夫は夫の世界を持ち、妻は妻の世界を持っている、そのうえで必要があれば協力し合うというのが精神的に自立した大人同士の関係ということになるのではないでしょうか。

そういう意味ではお休みの日に家族を放置して自分の趣味に没頭しているご主人というのは、自分の世界を持っておられて自分を大事にしておられるということですから、退職後に妻にへばりついたりはなさそうです。

できるだけ早い段階で何か「個人の趣味」「没頭できること」を見つけてもらえればこうはなりません。仕事以外、家族以外の世界を持っているということは本当はとても大事なことなのです。

それぞれの世界を持っていながらも家族でいることは可能です。自分の世界が持てなくて家族にへばりつくしかないことのほうがご本人にとっても家族にとっても不幸なことになりかねません。

仕事だけの価値観はもうこれから先は通用しないのです。女性も精神的に自立している人が増えている今、男性の価値観も変わっていかなければおいていかれるだけになります。ご夫婦での話し合いが求められます。

2022・11・15

「言わなくてもわかれ!って無理だから・・」

機嫌・不機嫌ー他者操作

家族だからこそ、大事だからこそ

言葉で気持ちを伝えあう

今回は態度でわかってもらおうとする人について書いていきます。

機嫌が悪いとドアをバタンバタン。物をがしゃがしゃ。

ポーンとものを投げてよこすなど、行動で自分の気持ちをわかってもらいたいとする人がおられます。

言葉で言ってくれればいいのに。そう感じることはありませんか?

察してほしいのです。そうされたほうはそうするしかなくなります。

ですから態度でわかってもらおうとする人の目的は「察してほしい」です。

察しないとさらに行動が過激になります。でも周りはびくびくしてしまいます。

そしてほかの人たちに対しても敏感な子どもになります。相手の顔色を窺い、相手の反応に過敏な子供になります。

「何かあってもそうやってものに当たったり態度でわかってもらおうとするんです。」

A子さんはご同居する父親の態度に困ってご相談に来られました。

「主人も私も常に父の態度に気を配らなきゃならなくて、家にいても神経が休まらないんです。」

「そうでしょうね。それは大変ですね。」

「傷つけたくないし、どうしたらいいものかと。。」

「相手の目的は察してほしいですから、察してあなた方が行動すれば目的を達成させることになります。ですから達成させるのはまずいですよね。どうしてほしいですか?」

「言いたいこと、してほしいことは言葉で言ってほしいです。」

「いつもいつもそうなんでしょうか?」

「いえ、何か気に入らないことがあった時だけです。言葉で伝えてくれることもあるんですけど。」

「それじゃ言葉で伝えてくれた時に、言ってくれてうれしい、って伝えてみましょうか。

態度の時にはできるならスルーしたほうがいいです。」

「でもスルーするとどんどん態度がエスカレートするんですけど。」

「怖いですか?あなたはもう立派な自立した大人ですから、親に従うしかなかった子供ではないのではないでしょうか。」

「あ、そうですね。子どもころは父がそうすると怖かったけど、今はそうではないのですものね。」

「そうです。自立した大人同士の関係で、言葉で伝えあうようにしていきましょう。どうしてもの時は、言葉で言ってくださいませんか?って伝えてみてもいいでしょう。」

「わかりました。やってみます。」

うちは夫婦でそうだったなあと思います。

まず私が言葉で伝えるようになり、それを主人にもお願いして徐々に改善していきました。

今は態度でわかってもらおうとすることは二人ともほとんどありません。

周りにも「してほしいことわかってほしいことがあったら言葉で言ってもらわないとわかりませんよ。」と繰り返し伝えてきました。

家族なのに相手の気持ちを察して動く、こういう気の使い方をしなければならないのでは一緒にいるのも気疲れしてしまいます。

お心当たりのあるかはどうぞご相談くださいね。

2022・11・12

「親の価値観を押し付けないで!」結婚・自立した子どもへの介入もほどほどに

お互いに自立した大人同士として

尊敬しあう

おはようございます。

子育てにしても人間関係にしても「これはどうしたらいいの?」と考えてしまうことが多々あると思うのですが、特に自分の親との関係については距離が近い分どうしても難しい側面が出てくるようです。

今回はそんな一つのケースについて取り上げます。

A子さんは、娘さんのBさんの嫁ぎ先を久しぶりに訪問したくなり、「行くからね」と事前に連絡をして出かけていきました。

そうしましたら、娘さんは朝からお友達と出かけていて、夫である婿さんのC男さんがお子さんを抱っこしながら出てきました。

エプロンをかけて台所に立っていたらしく「お義母さんいらっしゃい。今お好み焼きを午後のおやつに焼いているので一緒にどうですか?」と言います。

「Bはどうしたの?朝から出かけていないって?あなた一人に子どもを任せてどういうこと?」

わが娘ながら恥ずかしさと怒りが込み上げてきたA子さん。帰宅したBさんに早速それをぶつけてしまいました。

久しぶりの友人との楽しい時間を過ごしてご機嫌でかえってきたBさんには、冷や水を浴びせられたような気持になり、当然のことながら親子げんかになったのです。

「それって母親としてどうなの?ダメでしょうが?!」というA子さん。「久しぶりに外出して息抜きして何が悪いの?!私だって毎日仕事と育児とちゃんとやってるんだから。」というBさん。

間に入るに入れず困った顔をしてその場にいるしかない風のC男さん。

5歳の孫が間に入って「ばあばとママはけんかしちゃダメ~。」と言ったのでその場はそれで話はやめになりましたが、どうにもモヤモヤが双方に残ってしまったのでした。

A子さんは「私は間違ってない。母親としてこうあるべきという正しいことを言っただけ。それなのになんで言うことを聞かないの?」と感じてしまったようです。

「自分の価値観」が若い人にはもう通用しないのかといった寂しさもありました。

さて、このケースは何が問題でどう対応すればいいのでしょう。

A子さんの立場で考えてみますと、私ならまず「夫婦間で合意の上でなされていることかどうか」を確かめます。

夫婦でお互いに納得してそうしていることなら口をはさむ筋合いのことではないからです。

夫婦で納得していることに口を出せばただの「価値観の押し付け」になってしまいます。

もしもC男さんの口から「不満」が出た場合には「ちゃんとBと話し合うよう」にC男さんに勧めるかもしれませんが、直接Bさんには言わないという方法をとるでしょう。

夫婦の問題は夫婦で解決したほうがいいので、ここでBさんに言えば「課題に踏み込まれた」と感じたBさんは多分聞く耳を持たず、その後夫婦で話し合ったとしてもうまくいかない可能性があるからです。

Bさんの立場でいえば「課題にずかずかと踏み込まれた」と感じて不愉快を感じたということになるかと思います。

ですので「夫婦で合意の上であること」を伝えるか、C男さんと話し合って自分たちで決めるのでお母さんの意見は意見として聞いておきますぐらいの対応が望ましいでしょう。

子どもが家庭をもって自立した後も「ああしろこうしろ」と親が価値観を押し付け続ければ双方が嫌な気持ちになるだけです。

必要な時に助言を求められたらというスタンスでかかわるぐらいでちょうどいいのではないかと私自身は感じています。

今子育て中のママたちにも自分の親や配偶者の親との関係で何が問題であるのか。「課題分け」「夫婦の合意」といったあたりが解決のヒントになるかもしれませんね。

2022・11・9

「罰は効果があるのか?」子育てでつい使いがちだけど、効果のほどは?

いうこと聞かないと罰を使いがち

でも効果は??

今日はたまたま目にした親子の会話からヒントを得て、罰について書いていこうかなとそう思います。

昨日いつものスーパーに買い物に行って、レジのところでお会計の済んでいないお菓子を開けようとした子どもの手を母親がピシャっとたたきました。

その前に「お金を払ってからでないと開けてはだめよ。」と言っていたようでしたけど、言うことを聞かない子供に実力行使に出たということになるかと思ってみておりました。

子どもはびっくりして、恐る恐るその場を離れてしまいました。母親は黙ってムッとしたまま会計を済ませて子どもに声をかけることはありませんでした。

さて手をピシャっとたたくことで、母親が子どもにわかってほしいことが伝わったでしょうか?

「ダメだ。」とか「いけない」ということは伝わったかもしれませんが、「なぜ」「どうして」は子どもはわからないかもしれません。

母親がわかってほしかったのは「お金を払って初めてそのお菓子はあなたのものになるのだから、あなたはお金の支払いが終わるまではあなたのものではありません。だからそれを開けてはいけないのよ。それが社会のルールなんですよ。」

ですよね。

ピシャっと手をたたいたのは「罰」になるかなと思います。罰っていうのは、合理的であれば効きますが、合理的でないと効きません。

この場合の合理的な罰ということは「子どもが欲しいもの・お菓子が手に入らない状態」になるでしょう。

罰でやりがちなのが関連性のない事柄を罰として使ってしまうことです。

「宿題をしないとおやつをあげませんよ」とか「忘れ物をしたんだから立ってなさい」とかです。

宿題とおやつ、忘れ物と立たされることに関連性は全くありません。

とにかく「いけないんだ」ということはわかりますが、その理由は伝わらないのです。

「宿題をしないと自分が困るんですよ。」「忘れ物をすると自分が困るんですよ。」という結末の体験につながりません。

アドラーの育児ではもちろん「罰」は百害あって一利なしとして使わないようにします。

罰の弊害は、場当たり的、その場しのぎになりがちで感情的に親がなってしまうので「本当にわかってほしいこと」「どうすればいいのか」が伝わらないということ、子どもが親の顔色を窺うようになることなど、たくさんあります。

私ならこういう場合にどうするかというと、「お金を払って初めて自分のものになる」という社会のルールを説明したうえで「それでもお菓子を開けようとするならば買ってあげられないなあ。どうしますか?どちらでも自分で決めていいんですよ。」と言うかなと思います。

こういう対応をするのは数秒しかかからないのですから、普段からのトレーニングがものをいうことは言うまでもないことです。

とっさに出てこないという方はサポート会や相談会で練習を積んで対応の場数を踏んでいきたいものですね。

今回もお読みいただきありがとうございます。

11月のサポート会、相談会、個別相談のご案内はこちらからどうぞ。

https://www.adoratohoku-main.jp/16286245016673

2022・11・4

「性格の不一致」は、夫婦離婚の決定因になるのか?

価値観の違い・性格の不一致は

相手との関係の決定要因にはならない

近年離婚が増えていることは「女性の自立」と相まって当然のことのように思われています。

原因は性格の不一致だとか、価値観の違い・・だとか、理解してもらえないとかいろいろあるようです。

中でも性格の不一致という言葉は夫婦離婚の理由としてはよく出てきますよね。

性格が違うので相手とはうまくやれない、どうせ理解してもらえない、ということのようです。

さてこれはどう考えたらいいのでしょう?

「夫と別れようと思っているんです。」A子さんは思いつめたように話し始めました。

「それはどういうことでしょうか?」

「私の事を理解してくれようとしないんです。性格も合わないし、なんだかとってもちぐはぐな感じになってしまって。一緒にいても楽しくないし、いっそ別れようかなって。。」

「ちぐはぐな感じというのは?」

「そうですねえ、私が何か話すと全然違う答えが返ってくるんです。」

「それは以前からそうだったんですか?」

「いえ、結婚前は一生懸命聞いてくれていたような気がします。最近はお前の話はさっぱり分からんといった風なんで、何でもいいから答えておけばいいって感じの適当な返事が返ってきてるような気がするんです。」

「そうですか。理解してもらえていない、わかってくれようとしていないって感じておられるのですかね?」

「そうですね。」

「それはお辛いですね。」

「はい、なんか彼にとって自分なんかいてもいなくてもいいんじゃないかって、そう感じることもあります。」

「そうなんですね。一つ確認しておきたいのですが、実際に離婚するかどうかはともかく、あなたの気持ちとしては離婚したいのですか、それとも本当は離婚したくないのですか?」

「離婚したくないです。できるなら何とか立て直したいです。」

「わかりました。それでは一つご提案があります。」

「何でしょうか?」

「あなたはご主人と離婚したくないのですから、仲良く暮らしたいのですよね?」

「はい、そうです。」

「それをご主人に伝えてみませんか?」

「仲良くしたいってですか?」

「ええ、できますか?」

「それぐらいならできそうですけど。。」

「そのうえで、相手がいい加減な返事をしたなと感じたら、その返事だと仲良くしたいって私は思えないんだけど。って、ご主人の対応について仲良くできそうとか仲良くできなさそうとか伝えてみることは可能ですか?」

「ああ、そういう風にしていけばいいんですね。」

「ええ、仲良くするっていうゴールが一致しているとお互いに歩み寄りしやすいんです。共通の目標がありますからね。」

「なるほど、わかりました。やってみます。」

「性格が違うのは人としては当然なので、違うとつい合わないとか別れるとか、争うっていう話になっちゃうんですけど、仲良しになるっていうゴールを一緒に目指すって感じでやってもらえればきっとうまくいきますよ。」

このように、合わないと争う、別れるになりがちな夫婦関係ですが、そういう結末に向かっているときにはゴール設定が「相手に勝つ」とか「相手の上に立つ」になっている可能性が高いです。

このゴールの設定を変えてもらったケースです。仲良くするという「ゴール」さえきっちり夫婦で共有できていれば「そのためにお互いに協力する」ということは可能です。

2022・11・1

「あなたにわたしの何がわかるの?」人格が否定されたとき

「わかってほしい」でも「わかろうともしてくれない」その悲しみが怒りとなる

「あなたに私の何がわかるっていうの?」

そんな風に感じたことがありませんか?

理解してほしい、わかってほしい、それなのに理解しようとさえしない相手に対する腹立ち。

今日はそんな経験をした方のお話です。

10代のころからなんとなく体の調子が悪いなと感じていたA子さん。

大病はしないまでもいつも何らかの不調を抱えていることが多かったと言います。

それでも配偶者に出会い結婚して幸せな生活をスタートし、いくらか落ち着いたころ、ご近所の奥さんにこんなことを言われました。

その日は朝から何となく体調が悪く、ご主人の出勤を見送って、少し休もうかなと思ったところお隣に住む奥さんが声をかけてきたのです。

自分と比べて健康優良児のようなその方をA子さんは少し苦手だと感じていました。

「うちに来てお茶でも飲んでかない?」

「あ、すみません。あんまり今日は体調がよくないので少し休もうと思ってるんです。」

「あら、そうなの?体調が悪いって?」

「ええ、ちょっと貧血気味な感じなんです。」

「へえ、あなたってまだ若いのに結構あっちこっち具合が悪いって多いわね。」

「あまり丈夫じゃないので。。」

そう言って家の中に入ろうとしたときその奥さんからの一言がA子さんの怒りに火をつけました。

「ふ~ん、あなたって・・・ひとっつもいいところないんじゃないの?」

その一言でA子さんの中の何かが切れました。思わずキッとなってこういい返したのです。

「ずいぶんひどいこと言うのね。いったいあなたに私の何がわかるの?!言っていいことと悪いことがあるでしょうが。なんであなたにそこまで言われなきゃならないの?!」

普段にこにことおとなしいA子さんからの反撃にたじたじとなったお隣の奥さんは「ごめんなさい。」と言って逃げるように家の中に走りこんでしまいました。

「許せない。いったい何の権利があってそんなひどいことが言えるの?!あなたはたまたま親から健康な体をもらったというだけのことじゃない。体が弱いからってまるで存在価値がないみたいな言い方。ほんと頭にくるわ。」

A子さんの怒りは収まりませんでした。時間がたっても思い出すたびに怒りはふつふつと湧いてくるばかりです。

さて、A子さんが怒ったのはなぜなんでしょう?

そうです。人格を否定されたと感じたからです。自分という存在そのものを否定されたと感じたから怒ったのです。

その底には「私のことを理解して呉れようともしない相手」に対する「悲しみ」があったのではないでしょうか。

その日の夜になってご主人に伴われたお隣の奥さんが泣きながら謝りに来たので「みんあがあなたと同じように健康で元気なわけではない。」とだけ言って、それはそれで終わったのですが、それ以来なんとなくその方とは距離ができてしまいました。

お隣なのに気まずい状況になってしまったのです。

あの時私はどうすればよかったのか?といまだにA子さんは思っています。

さて、皆さんならどうされますか?

A子さんの気持ちはよくわかりますよね。まるで自分という人間をすべて否定されたかのように感じます。

怒るのは当然ではないでしょうか。

問題はその気持ちのままに怒りの感情の噴火を相手にぶつけてしまったことでしょう。

私ならいったんその場を去るなり、深呼吸をして落ち着いてからこう伝えるかなと思います。

「あなたは思ったこととただ口に出したかもしれない。でもそういう言い方をされると私という人間が全部だめだというように私には聞こえたの。だから私はとても悲しい。」

相手理解+他者の行動+自分の気持ち

あとは相手がどう感じるか、どう行動するかにゆだねるということになるでしょう。

少なくとも相手に怒りをそのままぶつけたり、言わずに我慢して伝えないという選択肢は取らなくなります。

感情をぶつけてしまってお互いに嫌な気持ちのまま壊れた関係が、私にもたくさんありました。

そういう経験はもうすることはないかと思いますし、少しの工夫で他者との衝突は最小限に抑えられるということを知っておいていただければと思っております。

2022・10・29

「攻撃してくる人に対する究極の対応とは?」

「攻撃」という行動で相手は何を

得ようとしているのか

2022・10・28

「私を傷つけたあの人に仕返ししたい」傷ついた心の立て直し方

裏切られたと感じた時

心の傷はどうすれば癒えるのか

今回は「傷ついた心の癒し方」について書いていきます。

対人関係で「傷ついた」「傷つけられた」と感じる場面、どなたでも経験がおありではないでしょうか。

心の傷があまりに深いと時にそれは相手への復讐心となってしまうことがあります。

相手が憎い、仕返ししたい、復讐したい、とまでいってしまうのです。

でもきっと理性でそれを踏みとどまらせることが私たちはできているのではないでしょうか。

ところが理性で踏みとどまったとしても、その負の感情をどうしたら解消できるのかが悩みどころなのだと思います。自分の中で解消できなければいつまでもその気持ちは自分の中で湧き上がって自分を苦しめることになります。

今回はそんなケースです。

A子さんは親友だと思っていたB子さんにひどく傷つけられたと言います。

「私は彼女がとても好きだったんです。子供のころからずっと学校も一緒で親友だと思っていました。でも最近になってあっちこっちで私の悪口を言っていることがわかって、とても傷つきました。」

「そうでしたか、お辛い経験でしたね。どんなお気持ちになられたのか、今どういうお気持ちなのかお話ししていただけませんか?」

「それがわかった時は頭が真っ白になりました。何をどうして家に帰ってきたのか覚えていないほどです。彼女が私を裏切っていたなんて信じられない信じたくないという気持ちでした。それほど長い付き合いでしたから。

今は許せないという気持ちのほうが強い気がします。」

「そうですか、許せないんですね。」

「はい、許せないです。」

「もしできるならどうしたいですか?」

「私が傷ついた分彼女にも傷ついてもらいたい気持ちです。」

「たとえば?どういう方法で?ですか?」

「こちらも相手の悪口を言いふらすとか、面と向かって相手を罵倒するとか、です。」

「できますか?」

「はい、私はできると思います。」

「わかりました。それではもしそうしたとしたらどうなるか考えてみましょうか。どうなるでしょうね?」

「お互いに傷つきあい続けてどちらも際限なくやり続けることになると思います。私も彼女もボロボロになるかもしれません。」

「そうなったときの自分を考えてみてくださいますか?イメージできます?」

「はい、やってみます。」

しばらくして私はこう彼女に言いました。

「それをやり続けたいですか?」

「ダメです。やり続けると自分が壊れるかもしれません。」

「そうですよね。」

「それじゃどうしたらいいんでしょう?」

「あなたのお話をうかがっていてあなたはとても聡明な方だと私は感じましたので、一つだけ方法があります。お聞きになりたいですか?」

「そんなことできるんですか?聞きたいです。」

「簡単ですよ。それはね、あなたが幸せになることです。」

「ええ?!幸せになるんですか?」

「そう、あなたが幸せになればいい。幸せを感じながら暮らすことです。」

「だって・・・そんなことできるかしら。。」

「幸せになるって、傷ついたままの今の自分では居続けない。そう決めてごらんなさい。

そうするとどうなるかイメージできますか?」

「やってみます。」

「どうでしょう?」

「はい、イメージできそうです。」

「どういう気持ちですか?」

「なんだかとってもいい気分です。」

「最初の気持ちと今の気持ち、どちらの自分でいたい?」

「今の自分のほうがいいかな。」

「そうですか。それじゃそうすることにしますか?」

「そうですね。できればそうしたいです。」

「さて、ところでですが、そういうあなたを見て彼女はどう思うかしらね?」

「あ~、そういうことですか。。。なるほど・・です。」

「それじゃ、まず何をしましょうか?」

「今朝行きつけの美容院からセットの割引はがきが来てたので行ってきたいです。」

「そうですか、きれいになってどこへ行かれます?」

「新しくオープンしたレストランにほかのお友達を誘っていこうと思います。ランチがおいしそうなんです。なんかこういうことを考えるとワクワクしてきますね。なんだか気持ちがすっかり楽になりました。」

「そうでしたか、楽しんできてくださいね」

もともと理性的で行動力のあるA子さん。こういう方が来られたとしたら私ならきっとこういう対応をするかなということで書いてみました。きっと立ち直っていかれると思いますよね。

マイナスの感情にきちんと向き合うということを出発点に自分がどう行動するのか、それもご自分で決めることができます。

ご自分が幸せになる選択をされるようお手伝いをすることは可能です。相談会等ご利用くださいね。

まずはメルマガから読んでみませんか?LINE登録はこちらから パソコン・スマホから読みたい方はバナーをクリックしてくださいね。

2022・10・21

「自分だけ向いてほしい?」チクる人の心理

チクる人の心理とは?

チクるという行動をされる方、皆さんの身近にもいらっしゃるのではないでしょうか。

Aさんはある日久しぶりに友人のBさんと会うことにしました。

たくさん話をしておいしいものを食べてすごく楽しかったのですが、帰り際にBさんがこんなことを言ったのです。

「そういえばね、この間Cさんがあなたの事悪く言ってたよ。」

Aさんは一瞬ギョッとしましたが、動揺を隠して「そうなの?」と流そうとしました。でも、Bさんはその様子を話し始めました。

その後なんでもないように笑顔で別れたものの何とも言えない嫌な気持ちになっています。

「う~ん、Cさんがどうこう言うよりも、Bさんのほうが嫌だな。」と思ったと言います。

この辺はCさんに怒りが向く方もおられるでしょうが、Aさんの場合にはBさんへの嫌悪感が強かったようです。

「どういうことを考えられましたか?」

「う~ん、私のためを思って言ってくれたのかもしれないけどわざわざCさんのことを伝えて私を嫌な気持ちにさせることに何の意味があるのかしら、と思ったんです。」

「なるほど、何の意味があるのか?と思ったんですね。その辺はどうお考えですか?」

「あなたのためよと言いながら私の気分を悪くさせるってなんか違うんだよなあって。」

「そうですよね。どうしてほしかったですか?」

「いいことなら伝えてくれるのはうれしいけど、そうじゃないなら別に聞きたくないと思います。」

「Cさんについてはどうお考えですか?」

「そうですね、機会があったらちょっと確かめようかなって気持ちになっています。」

「Bさんについては少し距離を取ろうかと思います。以前もこういうことあったような気がするんです。二度目じゃないかな。。」

「Bさんはどういう気持ちだったんでしょうね。」

「そうですねえ、私はあなたの味方よ、だから教えてあげる。みたいなね。。」

「そうかもしれませんね。ほかに気が付いたことがありますか?」

「それを伝えることで私とCさんを離したいのかなあ、とも思います。」

「離すとどうなるのでしょうね?」

「どっちも自分にとってオンリーワンになるってことなのかなあ・・」

「ああ、そうかもしれないですね。自分が目の前の相手にとって特別になりたいのですかね。」

「ええ、そんな気がします。」

「相手がそう思うほどあなたが特別な人だということにもなるかもしれませんが。」

「まあそういわれるとそんなに悪い気持ちはしないですけどね。」

対人関係論で人間関係を見ていくと実に様々な局面の可能性が出てきます。

悪口を言ったというCさんに対してよりも、それを伝えたBさんのほうが嫌われてしまったようです。

今回は目的は何かをもとに解説してみましたが、人によって目的はいろいろ考えられます。関係性や何を得たいのかはひとそれぞれなのです。

人と人とは社会の枠組みの中で様々な関係性でつながっているのですから、相手の目的を見ながら、より良い方向へ発展していける人間関係を築いていきたいものです。

今回もお読みいただきありがとうございました。

2022・10・20

第三者が加わると人格変わる?職場の先輩の不思議

二人だといい人なのに

第三者が入ると途端に意地悪になる

人間関係には不思議だなと感じることが起きます。

2022・10・18

「自分の大事なプライベート領域にずかずかと踏み込まれたとき」友人関係トラブル

自分の課題・領域に

他者を踏み込ませない

意外と難しいのが友人関係です。学生時代と違って、それぞれが大人になり、抱えている事情が違うと感覚もどんどん違ってきますよね。

今日はそんなお話です。

A子さんは久しぶりに小学校時代からのお付き合いのあるB子さんと会いたくなり自宅へ来てもらうことになりました。

ところが約束した時間になっても待てど暮らせどB子さんは来ません。

携帯に連絡したところ、悪びれる様子もなく「これから行くから。Cさんも一緒に行きたいっていうから連れていくね。」

と言います。

A子さんはびっくりしてしまいました。「なんでCさんが一緒なの?あの人一人で話して、しかも自慢ばっかりするから、やだなあ。。」

そんな気持ちとともに

「時間に遅れてるのに、待ってるのに。それにあなたとだけ会いたかったのに。」そんな気持ちもプラスされたこともあり、がっかりした気分になってしまいました。

それでも気を取り直して約束から2時間遅れてきた二人を出迎え、その日は過ごしたのですが、B子さんとCさんは、お子さんのお勉強をCさんに見てもらっている関係もあり、先生と生徒の保護者なので、Cさんはいつにもましてさらに自分が中心に終始話をし続け、最後にはあまりにも自慢ばかりするCさんにA子さんが不機嫌を隠せなくなってしまいました。

二人が帰った時には疲れ切ってしまいました。しかも何となくもやもやが収まりません。

Cさんの前では言えないこと、聞きたいこともたくさんあったのに、なんであの人勝手に来るの?とそう思ってすっきりしないのです。

それでB子さんに電話をして「あなた一人で来てほしかったこと」を伝えました。B子さんは「話のついでにあなたに会うことをCさんに話したら自分も行くと言い出して断れなかった。だってうちの子の先生だし。」と言います。

その後A子さんはCさんとは何となく疎遠になってしまいました。

A子さんの中にCさんへの怒りがあったのです。

「私とB子さんとの関係に私への何の断りもなくずかずかと入ってきて。」という怒りです。

なんだか大事な自分のエリアを土足でべたべたと踏み荒らされた気持ちがしました。

帰り際になんとなくA子さんの不機嫌さを感じたCさんから、その年明けの年賀状に「言いたいことがあるならはっきり言ったらいいと思う。」という内容の一言が書いてありそれっきりになりました。

自分は何をどう間違ったんだろう?とA子さんは思っています。

「先生ならどうされますか?」

そうね、とっさには「あなた一人で来てほしい」って言い出せないかもしれませんね。でも、言えたのでしたらそのほうがよかったでしょうね。

「でも二人の約束に自分も知っているからっていう理由でずかずかと入ってくるほうが問題じゃないですか?」

「そうね、そうかもしれない。あなたにとってはとても嫌な気持ちになったと思うし。どうすればよかったと思う?」

「認めなければよかった、のかしら。。。あ、そうか、私が認めなきゃいいんだ、ってことは私・・なのかしら。。」

「次からこういう時どうしますか?」

「あらかじめはっきりと、あなた一人で来てくれないかなとそう伝えたいと思います。」

「そうね、Cさんにはどうします?」

「今回は遠慮してもらいたいと伝えればいいんですよね。」

「そうね、できるならそのほうがいいかもしれないです。」

「言えるかなあ。。」

「言わないとどうなるかしら?」

「あ、ですよね。。」

自分の課題に踏み込まれたとき、NOを言える人のほうが少ないと思います。それでも勇気をもって言わないと、いつまでもこういう状態は続きます。

うまくいかなかったときというのはじぶんひとりではなかなか状況の把握は難しいです。一人で抱え込まずにぜひ身近などなたかにご相談してみてくださいね。お話をすることで事態が明確になりすっきりすると思います。

アドラー東北ではご相談会でこういうお話もお聞きしております。機会がありましたらご利用ください。

2022・10・12

「上の子可愛くない症候群」その原因は赤ちゃん返りにヒントあり、そしてその対処法

「お姉ちゃんなんだから・・」が

子どもの劣等感を膨らませる

「お姉ちゃんなんだから、もっとしっかりしてよ。」

「お兄ちゃんなんだから下の子を可愛がりなさい。」

「なんでもできるでしょ?自分のことは自分でしてよ。」

下のお子さんがまだ小さいとある程度成長された上のお子さんの方にイライラしてしまう「上の子可愛くない症候群」に陥っておられるかもいらっしゃると思います。

下の子に手がかかる分上のお子さんには手が回りませんから、つい「もっとちゃんとやって。お姉ちゃんなんだから」とイライラしてそれをぶつけてしまうのです。

小さいほうのお子さんは何をしても許せるのに、上の子に対しては厳しくしてしまう。上の子が時に憎いと感じるほど嫌いだと思ってしまう。

同じように接することのできない自分は親としてダメなんじゃないか、失格なんじゃないか、上の子にイライラして、まるであたっているかのような自分はダメな親だよなあ、とそんな風に感じてしまうようです。

少しでも先に生まれたんだからもうちょっとできてもいいんじゃない?そう思うお気持ちすごくよくわかります。だから期待してしまうのですよね。そしてその通りにならなくてがっかりし、それが怒りに変わってしまう。

さて、こんな時お子さんは実際どうなのでしょう。赤ちゃん返りで考えて見ましょう。赤ちゃん返りというのはその言葉通りに下のお子さんがうまれたことをきっかけに上のお子さんがまるで赤ちゃんのように戻ってしまう。やれることもしないでやってもらおうとする、以前より手がかかるという状態です。

どうしてこうなるかというと、下のお子さんにあなたをとられまいとしています。これが赤ちゃん返りの目的です。お子さんが小さければ小さいほどお子さんの行動の目的は親の愛、注目を得ることです。ですから生まれてきた赤ちゃんに親の愛をとられると感じて、自分も何もできない赤ちゃんに戻ればまた以前と同じように同じぐらいの愛をもらえるのではないか、愛されるのではないかと感じています。

かといって小さいお子さんに手がかかるのですから、同じように上のお子さんに手をかけるのは限界がありますよね。

こんな時どうするかというと上のお子さんにお手伝いという形でそばにいてもらうことができるのではないかと思います。

簡単なことでいいのですから「おむつ持ってきてもらえるかな?」ー「ありがとう。助かるよ。」

「赤ちゃんにミルク飲ませるのちょっとやってみる?」ー「上手にできたね。ありがとう、助かるよ。」と

「赤ちゃんのお着換えをしたいんだけどどの服がいいと思う?」と選んでもらう。「それを選んでくれたの?可愛いわね。素敵。」などなどお子さんの年齢に応じて育児に参加してもらながら声をかけていきます。

そうするともちろん親の愛、注目してもらえているという満足感も湧きますし、手伝って役に立つことで自分もとても役に立っているという感覚をお子さんが持てると思います。

また母親と一緒に赤ちゃんに関わることで一緒に育児をした感覚になり手をかけた分「可愛い妹(弟)」と感じるようにもなるでしょう。

上の子どもにも育児に参加してもらう。こんなに小さいのに無理よとお感じになるかもしれませんが、歩ける、口を聞けるのであればやってもらえることは可能です。「お姉ちゃんだから」という言葉で赤ちゃん返りされるよりも、ずっとお子さんが素直にお母さんの方を向いてくれるきっかけになると思います。

どうぞお試しくださいね。

2022・10・8 「ねちねちねちねち」モラハラに潜む背景とその乗り切り方

「相手の意表を突く」

というやり方

「ねちねちと同じことを何度も繰り返し繰り返し嫌みを言われるんです。」

ご家庭でご主人からこういう扱いを受けていませんか?

「私の話は聞いてくれないし、ああしろこうしろばっかりで、挙句にできてないじゃないかとねちねち責められてすごくつらいんです。」

まるで自分という人格を否定されたような気持になってしまうとそう感じられるようです。

いたたまれなくなった奥様の側が離婚を切り出したり、社会的・精神的な自立を目指されていく、そういうケースが多いかなとお見受けします。

さてどうしてこういう態度をご主人は取るのでしょうね。

これは一つのケースとしての考察ですが、イヤなことがあってむしゃくしゃするとか、自分に自信がないとか仕事がうまくいっていないとか、そのイライラを身近で一番弱い存在にぶつけることがあるかと思います。

自分はダメだと思いたくない、認めてくれ、イライラを解消したい、仕事がうまくいかないうっ憤を晴らしたい。

などの目的がありそうです。目的そのものは悪くないのですが、いかんせんその目的を達成する方法が悪すぎます。

奥様にあたるのは、迷惑な行為です。とても傷つくことですよね。していいことにはなりません。

ですからいつかそのことに直面してもらえるように奥様もいろいろ考えておくことが必要になってくるでしょう。我慢し続ける必要はないのですから。モラハラを受けているあなたが悪いわけではありません。

そういうことを考えたそのうえで、一時的な方法として「意表を突く」という対応ができるかなと思います。

モラハラ発言をされると、たぶん言われたほうが黙ってしまうのではないでしょうか。そうすると相手はいつまでもやめないのです。黙っているのをいいことに言いたい放題になります。

また言い返す際でもたぶん「反抗的」な言葉を投げかけてしまうかもしれません。そうすると相手はますますヒートアップしていきます。

どちらも逆効果です。

ですので「意表を突く」一言で相手の怒りを収めるという方法でしのいでみてください。これはあくまで一時しのぎです。

相手が予想だにしなかった言葉です。たとえば「そんなに嫌なことがあったの?」「そんなにつらいの?」「そんなに仕事が大変なの?」

相手が驚いた顔をしたらしめたものです。たぶんその矛先の鋭さが緩むと思います。

自分がひどい言葉を投げかけたら妻が思いやりの言葉を自分に投げ返してきた。この対処は試してみる価値があると思います。少なくとも「ねちねちと」は、その場は止まる可能性が高いです。

そのうえで一度ご相談ください。あなたの状況をお聞きした上でこれから先どうするかについてご支援できると思います。

モラハラまで行かなくても夫の言動がひどいなあと感じることのある方は、どうぞ一度お話にいらしてください。

2022・10・6 「休日に出かけようとする妻に、俺の昼めしは?という夫」依存傾向の強い夫に自立してもらうには?

できることを少しずつやってもらえるように働きかけていく

2022・10・5 「どうせ僕なんか・・・」その言葉がお子さんから 出てきたら、劣等感の使い方を考えたい

自信を取り戻して課題に取り組めるよう

勇気づけよう

2022・10・4 「謝ってほしいわけじゃない・どうしたらいいのか考えてもらいたいんだ。」その場しのぎの謝罪が相手からでたら変えたいこと。

「謝るよりもこれからのことを考えてほしいな。」そう思っていませんか?

2022・10・3 「親が嫌いな自分が認められない、許せないと感じてしまう」毒親に悩む自分とおさらばする方法

「親は嫌ってはならない」

そう思っていませんか?

「私は親が嫌いです。」そうはっきり言いきれる人はほとんどおられません。

なぜなら「親を嫌うこと」は道徳的に許されないという日本人特有の価値観が根強くあるからです。

そして親のほうもまさか自分が嫌われているなんて思いもしません。

ですから子どもだけが親のことで苦しみ続けるという現実があります。

「自分は親が嫌いだ。でもそれは許されないことで、そう感じる自分はダメな人間なんじゃないか。」と自分を責めている方がたくさんおられます。

そして口を閉ざして自分一人が我慢をする、し続ける、そういうケースをたくさん見てきました。私自身も親が嫌いで、でもそれは本当にそう思っていいことなのかを考え続けてきました。

でもどう考えても嫌いなものは嫌いなのです。そう思ってはいけないという自分はいったいどこから来たのか。

周りにどう思われるのか、ということを気にする自分もいたと思います。また自分が親という存在をどうとらえれば自分が楽になれるのかとも考えました。

そんな自分ですが、ようやく親のことも楽に考えられるようになりました。今回は「親を嫌いだと思いながら嫌いになれない、なってはいけないという考えにとらわれて苦しんでいる方へ」少しでも気持ちが軽くなる方法について書いていきたいと思っています。

<親を嫌ってはならないという価値観はどこから来たのか?>

日本人が持つ多くの価値観はおおむね大陸から来たものに由来しています。その中でも特に5世紀に日本に入ってきた「儒教」の影響が大きいです。

その儒教は江戸時代に為政者によって「人民への価値観の刷り込み」という形で幕府存続のために行われました。儒教の中の朱子学という学問が民間に広められたのです。朱子学は上下関係の中で上の人にとって都合のいい側面がある学問です。為政者にとって都合のいい思想や価値観を人民に植え込むことで人民が為政者に逆らわない土壌を作りたかったのだと思います。

その中には「師を仰げ」といったことや「親孝行しなさい。親を大事にしなさい」といったことも含まれています。上の立場である人にとって都合のいい思想・価値観とはそういうことです。

その価値観の刷り込みが今の私たちを苦しめる要因になっているのです。師に逆らってはいけない、親に逆らってはいけない、罰が当たると、私たちは思い込まされてきました。

今は皆が平等な民主主義の時代なのに、私たちが持っている価値観はいまだ上下関係に基づいたものが続いているのです。これが私たちを苦しめている価値観の実態ではないでしょうか。

<民主主義の世の中での親子関係はどうあるべきなのか?>

日本国憲法に記載されているように私たちはみな平等です。年齢・性別・信条・職業によって差別されることなく皆が等しく一人の人間として尊重されなければなりません。

これはタテの関係ではなくヨコの関係ということになります。そうすると当然のことながら親子関係もタテではなくヨコの関係であるということになります。

親と子が対等であるとすれば、親が子どもにしている教育は子どもを尊敬し信頼してというスタンスに基づいたものでなければなりません。

ところがいまだに親のほうが上で子どものほうが下であるという感覚で子育てが行われているのです。そのことに何の疑問も感じていない方のほうが多いようです。

「子どもは教育をするもの」と考え、指示をしたり自分の思い通りにしたり、暴力や暴言、怒りの感情を使って子どもを思い通りにする親は後を絶ちません。

このことによって子どもは親を嫌いになっていきます。自分が尊敬されている、一人の人間として大事にされているとは感じられないからです。

ところが先に挙げた価値観の刷り込みがありますから、そういう自分はダメだとか、人として許されないと子どものほうが感じてしまうのです。

対等な人間として子どもという存在を認めることが親のほうでできないのであれば、それは子どもが嫌うのは当然ではないでしょうか。

ですのでご相談に見えられた方には「親が子どもが嫌がることをすれば嫌われるのは自然の理です。」という風にお伝えしています。そのことでホッとされ、初めて自分の気持ちを受け入れてもらったと感じる方は多いです。

<親との関係を自分が楽になるように捉えなおす方法・1>

それでは実際に親との関係に悩み続ける自分とどうやったらおさらばできるのか、について書いていきます。

まず一つは「親は親になる準備をして親になる勉強をして立派な親になれそうだから親になった、というわけではない」ということです。

誰もが親になるために何が必要でどうあればいいのかをわからないまま親になっているのです。親も不完全であるということです。

ところが私たちは「親だからこうあるべきだ」という理想を親に対して期待してしまいます。親になる方法を誰も教えていないのですから、親も未熟なのです。

子どもとして過度に親に期待していないかどうか、その辺を検証してみることも必要だと思います。私自身は「親だからと言って一人の人間であることに変わりはないのだから、できないこと、わからないこと、かけていることがあるのは仕方がないんだ。」と考えられるようになってから、少しずつ親に対する憎しみの気持ちが薄れていったように感じています。

<親との関係を自分が楽になるように捉えなおす方法・2>

次に「行為と行為者を分ける」という考え方で親をとらえなおすという方法があります。私たちは相手の行為イコール相手の人格と考えがちです。

自分の「親の~なところが苦手だ」と感じる部分はあくまで相手が時に使う対人関係の方法であって、またそれは親の一部分であり、その方法が人格とイコールではないと考える捉え方です。

アドラー心理学は方法論ですから、相手のよろしくない行動について「目的があって相手役に対してその行動を使っている」ととらえます。

その考え方で行くとたとえば子どもに対する暴力・暴言についてはどうなるかというと「相手を自分の思い通りにしようとして子どもという相手役に対して暴力・暴言という方法を使っている」という解釈になります。

これですと、あくまで方法が悪いので、相手が悪いということにはつながりません。

私の親で考えると、私という子どもを親は愛してくれていたし大事に思ってくれていたが、子どもに対して使っていた方法がそうではなかった、私にその気持ちが伝わる方法を使っていなかったのだという解釈ができます。

この二つの方法で私自身は親についてのこだわりを手放すことができました。これらの方法についてはご相談会等でお話をお聞きして方法をお伝えすることもできるかと思います。動画でも毒親について先日対談をしております。メルマガ読者限定ですのでまずはメルマガのご購読ご登録をお願いいたしたいと思っています。

2022・9・28 「欠点ばかりの自分に自信がない」 実は欠点が多い人ほど幸せに生きられるという視点

欠点はなくさなくていい

欠点こそ伸びしろだという発想

ご自分の長所についてお聴きすると全く出てこず、欠点ばかりが出てくるというのは、アドラー心理学を学び始めた時にはよくあることです。

「欠点ばっかりで自信が持てないんです。こんな自分でいいんでしょうか。」

「自分にはいいところが一つもありません。あ~あ、自分ってこんなにダメなんだなあ。こんな自分には価値がないんです。私なんかいないほうがいいんです。」

「探してもいいところなんか見つかりません。自分でもびっくりしてしまいます。悪いところだらけです。」

ほんの少しの長所とずらずらと出てくる欠点。皆さんがびっくりされます。そしてどうしてこういうことになるのかと不思議にさえ感じられる方もおられます。

自分の中のよくないところにばかり目が行っていますのでこれでは自分が好きになれないのは当然だと思われるようです。

自分が好きだと思えてこそ本当はお子さんや他者も好きになれるのですが、かつて私もほとんど自分の良きところに目がいかず、自分のよくないところや出来ていないところにばかり目が行っていました。ですので、驚かれる気持ちや落ち込む気持ち、自分が好きになれない気持ちはよくわかります。

ところがこのたくさんの欠点こそ、実は自分を好きになるポイントでもあるのです。今日はその辺を解説とどうとらえていくのかについて書いていきます。

「物事は裏と表で成り立っている・欠点と長所も表と裏である」

何事も表と裏は一体です。表があるということは裏もあるのです。同様に物事はある視点から見るといいことでも別の視点から見るとよろしくないこともあります。

一方からばかり見ているとそれが見えなくなります。何事も両方の側面を持ち合わせているのです。それはご自分の持っている性格特性も同様です。

あなたの持っている性格は一つの側面からだけで捉えるのではなく、別の角度・二つの側面から捉えることができるのです。

欠点と長所も裏と表です。そうすると欠点は別の視点でとらえると長所にもなります。欠点が多い人は長所になる資質をたくさん持っているということにもなるのです。

アドラー心理学は「持っているものをどう使うか」という使用の心理学です。ですから今「欠点」として捉えているあなたの特性は、使い方次第で「長所」にもなるということになります。

たとえば「人見知り」という欠点は、「他者に対して慎重である」という使い方に変えれば長所になりますし、「頑固」であるという欠点は「自分の大事にしている価値観をしっかり持っている」という長所になります。

ですから欠点を無くす必要もありませんし、使い方さえ変えればあなたの長所はたくさんあり、かけがえのない大事な素質であるということになるのです。

欠点ばかりのあなたは、実は長所として使える資質をたくさん持っているということになります。捉え方の視点とその資質の使い方を変えるだけです。

今欠点だらけで自分が好きになれないと思っておられたとしても、それがあなたの長所として活かせて、よりよく生きるための伸びしろとして使えるとしたら、あなたは今よりも自分を好きになれるのではないでしょうか。

自分に自信がないという方ほど、一度ご相談いただければと思っております。

2022・9・27

「わかってほしい」「私を理解してほしい」

夫婦のきずなを取り戻す最初にすべきこと

夫婦のきずなを取り戻すには

まず話してみること

「自分のことを理解してくれないんです。夫も家族も親さえも。」

そんな風に感じて自分の存在そのものが危うく感じたり、まるでないもののように思っておられる方は、最後にこうおっしゃいます。

「自分なんかいてもいなくても同じなんです。どうしたって理解してもらえない、わかってもらえないんだから、どうせ自分なんかいいんです。」

こういうご相談を受けると私はとても心が痛みます。なぜならかつて自分もこうだったからです。

誰も私を理解してくれない。私は一人だ孤独だとそう感じていました。ですからそういう気持ちになるのはとてもよくわかります。

誰も自分のことになんか関心を示してくれず、私の話に耳を傾けてくれず、理解なんてしてくれることなどないと思い込んでいました。

「どうしてそう思われますか?」そうお聞きしてみると「話を聞いてもらえない」「相手にしてもらえない」ことが多いと思うのだそうです。

特にどなたとの関係を改善していきたいかお聞きすると大体ご主人との関係とおっしゃることが多いです。

「子どもはいつか離れていきますが、夫婦二人で家にいる人生が長いことを考えるとご主人との関係をなんとかできれば、というお気持ちがあるようです。

「ご主人はどういう方ですか?」

「あまりしゃべらない人で、仕事が忙しくいつも疲れていて、話をしようとすると困った顔をするので、つい言葉を飲み込んでしまうんです。」

ご自分から働きかけることをあきらめてしまっておられると感じました。

「確かめたことはありますか?」とお聞きしましたら「いえ、そういうことを言ったらどうなるか怖くて。」

「怖い?んですね。ご主人が怖いのですね。怒ったりする方ですか?」

「いいえ、めったに怒ったりしません。でも話さないので何を考えているかわからないので。」

「ご主人とお話しできるタイミングはありますか?」

「はい、休日の昼とか平日だと帰宅してから寝るまでの間とか。」

「確認したいんですが、ご主人と仲良くなりたいですか?」

「はい、出会ったころのように何でも話せるようになりたいです。」

「あら、出会ったころはいろんなお話をなさっていたんですね。」

「ええ、あの頃は若かったし、いろんな話をしました。」

「そう、今は若くないからできない?」

「あ、そうか、共通の話題がないからかもしれませんね。子供の手も離れつつあって別に話さなければ話さなくてもいいわけですし。」

「共通の話題はお子さんとのことだけでしたか?」

「そうですね、今まではそうでした。」

「何気ない事で構わないので、話したいということを伝えてみませんか?もし可能ならあなたの気持ちも。」

「今までそんなことをしたことがないし言ったことがないので、できるかなあ。」

「でも始めて見ないと今の状態は変わりませんから、ダメもとで話しかけてみてはいかがでしょうか?」

「どんなふうに言えばいいでしょうか。」

「そうですね。どんな言葉だったらかけられそうですか?」

「う~ん、今日あったこととか、ですかね。」「そうですね。あとはねぎらいの言葉から言ってみるという方法もありかなと思うんです。」

「ねぎらいですか?」

「ええ、今日もお仕事お疲れ様、とかね。」「恥ずかしいなあ。。」

「でもきっとうれしいと思いますよ。お話聞いてもいいかなってそんな気持ちになってくれるかもしれません。」

「わかりました。とにかくやってみようと思います。」

今までお子さんのことが中心に回っていたご夫婦が、いずれ二人だけになる日は誰にでも来るのです。その時になって夫婦の会話がなく関係が危うくなっていたというのはどなたにも起こりえます。

できることはとにかく話をすること。それで最初のうちはぶつかるかもしれませんし、うまくいかないかもしれませんが、あきらめないで続けていくことがコミュニケーションを上手にするコツです。うまくいったときのことを繰り返していけば、今からでも夫婦の関係は改善が可能です。

双方が「関係を修復したい」と思いながら、何をどうしていいのかわからない、そんな方は多いのかもしれませんが、必ず方法はあります。あきらめずにご相談いただければと思います。

2022・9・23

「お母さんのせい!」親への責任転嫁のなぜ?どうする?

子どもが自分のことを自分で

できるようになることが大事

「お母さんのせいだ。お母さんが悪い。お母さんのせいで僕が怒られたじゃないか!」

お子さんがそんな言葉を発してることはありませんか?

この言葉を聞いたときたぶんこんな気持ちになったのではないでしょうか。

「え?!私が悪いの??なんで?だってもともとはあなたの問題でしょうが?」

あれこれ手を尽くしてしてあげているのに、なんでこんなこと言われなきゃならないの?

そんな気持ちになってしまうことでしょう。

忘れものが多いという小学校4年生のA君。学校の先生から何度か電話が入りお母さんは忘れ物をしないようにと声をかけあれ入れてこれ入れてと一緒に次の日の準備をしておりました。

それでしばらくは忘れ物の件で先生から連絡が入ることはなくなりましたが、そんなある日たまたま一つだけ入れ忘れてしまったものがありました。

帰宅したA君はものすごく怒っています。自分が叱られたのはお母さんのせいで、学校の先生にも「また忘れたのか?」と久しぶりに厳しく言われてしまったようです。

A君とお母さんは大げんかになってしまいました。

「もとはといえば自分のことでしょうが?自分でやれないからママが手伝ってたのに、たまたま一つ忘れたからってママのことを悪く言うなんて信じられない。ひどい子ね。」

「別に頼んでない。お母さんが勝手にしゃしゃり出てやってたからやってもらってただけだ。自分から手を出しておいて間違うってなんだよ。俺、みんなの前で怒られて恥かかされたんだぞ。」

自分が悪いなんて全く思っていないわが子にあきれてしまい話にならないと感じたお母さんは、「もうあなたの事なんか知りません。」と言って、買い物に出かけてしまいました。

なんだか歩いているうちにとても悲しい気持ちになってきます。「あなたのためってやってたのに、なんで?どうして?こうなるの?」涙があふれそうになります。

いつも買い物をするスーパーへ行く途中の公園にはベンチがあり、そこへ腰かけてしばらく気持ちを落ち着かせることにしました。

だんだん気持ちが落ち着いてきたところで「やっぱり変だ。何がが違うんだ。でも何がどう違うのかがわからない。」と思いいたります。

変だという自分の気持ちを納得させたくて、起こっている事態をすっきり理解したくてご相談に来られる方もおられるのです。

「なんか変だなって感じたんです。それでお聞きしたいと思って。」と相談会へいらしたりメールやお電話をくださる方もおられます。

さて何がどうなってこういうことが起きるのでしょう?

お母さんは、忘れ物をしないようにすることはお子さんの課題だとわかっておられます。でもその課題をお子さん自身にやってもらうのではなくて自分が指示してやってしまっていました。

そうしたら自分のせいにされてしまったのです。

お母さんにお子さんにどうなってもらえればいいと思っていますか?ということをお聞きしましたら、私が手をかけなくても自分でやれるようになってくれればいいと思いますとお答えになりました。

それでお母さんがメインになってお子さんの課題を片付けていると自分でできるようにはならないこと、お母さんをあてにしてしまい期待してしまい、自分で何をもっていけばいいか考える必要がないので考えなくなってしまうこと、人任せの子どもになってしまっていることなどをご説明しました。

「でも全部一人でやらせると間違って忘れ物をしてしまうのでは?」とおっしゃるので、ご心配でしたらこうおっしゃったらいかがですか?とご提案しました。

「もし一人でできているかどうか不安だったらお母さんに声かけてね。」

これですと「別に頼んでない。勝手にやった」とは言われません。いずれにしてもお子さんはお母さんのせいにすることはできなくなります。

皆さんお分かりの通り課題を分けた後で共同の課題にする方法の応用ですね。

課題分けに抵抗を感じる方も、いろいろな工夫、たとえば提案の仕方などで共同の課題にすることは可能ですし、徐々に本人ができるようになってきたら本人に全部任せて手を離せばいいので安心できると思います。

課題を分けてそれは子どもの課題だからと言って全く介入しないのは場合によっては放任になりかねません。お子さんの様子を見ながら緩やかに臨機応変に適応していくのが望ましいと言えと思います。

いずれにしても「お母さんのせい」と言われたら今一度今のご自分の対応がお子さんが自分でできるようになることにつながるのかどうか考えて見られることをお勧めします。

2022・9・22

「私だけが悪いの?」子供の問題の責任を全部妻に押し付ける夫に対してどう働きかければいいのか

子どもの問題が起きた時にこそ

普段の夫婦関係が問われる

お子さんに問題が起きたとき、あなたはご主人からこんな風に言われたことがありませんか?

「お前がしっかりしつけをしないからだ。」

「親としてあまいんじゃないのか?!」

「育て方間違ったんじゃないのか?」

「お前のせいだからお前が何とかしろ!」

こんな言葉をかけられて、こう思われたのではないでしょうか。

「全部私の責任って・・ずいぶんひどいことを言うのね。私だけが親なわけではありませんよ。あなたは何をしてくれたの?子供のことを全部私にやらせて、いざ問題が起きれば全部私のせいにするってずるくない?」

そうですよね、あなたの考えていることはよく理解できます。お子さんのことを丸投げして自分は仕事だと言えば何でも通ると思い、家のことも何もしない夫。

いまだにそういうご主人がいるのは驚きでもあり残念でもあります。

こういうことがあると一人の人間として傷つきますし、親としての自信を失ったりすることにつながってしまいます。

その結果として「言われないようにしよう」と思うあまりに過度に子どもに対して介入が増えたり、ご自分に対してもお子さんに対してもさらに厳しくなってしまうことも起こるのです。

そうするとお子さんは反抗的になりますます問題行動を起こすという悪循環が起きてしまいます。

その根底には「言われたくない」「ちゃんとした子どもに育てないと」という思いがあるのではないでしょうか。

さて、こういう場合にはどうしたらいいのかについて書いていきます。

まず夫婦のコミュニケーションが普段疎かになってしまっていることが浮き彫りになるかなとそう思うんです。

自分がやったほうが楽であるとか、自分がやったほうが早く済むとか、いちいちご主人に話すのは面倒だとか、家事や子育てに忙しいとそうなってしまいがちですが、普段の夫婦関係がどうであるかがこういう時に問われるのは確かだと感じています。

普段からご主人様にも子育てにかかわってもらう、お子さんとの触れ合いを機会を設けて持ってもらうなどの工夫をして、ご主人にも育児にかかわっているという感覚を持ってもらえればあなた一人に責任を押し付けるといった言動は取れなくなるはずです。

もともとが子育てはどちらか片方がするものではなく、夫婦ともに取り組む問題なのですから、ご主人にかかわってもらうことで当事者意識を持ってもらうしかないと思います。

また自分一人が悪者にされたという感覚が許せないと感じておられることもあるでしょう。頻繁にこういう事態が起きるのであれば、それは「父親としての責任放棄」であることは伝えるべきです。

こういうケースで結論から言えば「あなただけが悪いわけではありません。」多少の影響因はあるかもしれませんが、かといって起こった出来事の責任がすべてあなたにあるというのはかなり論理的に飛躍した決めつけだと思います。

アドラー心理学で考えると問題を起こしたのはお子さんですから、本来ならお子さんが解決しなければならない問題なのですが、それを親だからと言って母親一人の責任にしてしまうのは筋違いではないでしょうか。

お子さんの起こった事態に狼狽している中での上記の「お前が悪い」といったご主人の言葉で、とっさに何も言い返せず抱えてしまい、そのことで長い間苦しむ奥様は多いです。

問題を起こしたのはいったい誰なのか?誰が責任をとるべきなのか、は明確で、それは子どもがすべきことです。こういう勘違いの責任追及は夫婦関係に大きな亀裂を生みます。

「言っても無駄」という気持ちになる前に一度ご相談いただければと思います。

親だからと言って子どものすべてに責任を負わせる必要があるのか、親と子は血のつながりはあっても別の人間ですからそんなことは不可能です。またその必要はありません。

あなたはあなたを責める必要はありません。「お前のせい」と言われてもあなたがそれで傷つく必要はないのです。それは誤った指摘以外のなにものでもないからです。

2022・9・17

家庭内暴力をする子供に対して私には居場所がない、親として価値がないと感じていませんか?

暴力の目的は何か?

から考えていくアドラー心理学対応

意外と多いにも関わらず表面化しにくいのが親子間の暴力です。親が子供に対して、が一般的な認識かもしれませんが、子どもが親に、というのもうちの場合には結構あります。

相談会でお話をお聞きする場合もありますし、オンラインで個人的にお話をお聞きする場合もあります。

ある方は子どもが不登校になり、学校へ行かないことを巡って親子で争っているうちに子どもが母親に暴力をふるいだした。

殴る蹴る、いったん始まるとその暴力はエスカレートする一方で、その方は黙って耐えるしかなくなった。

話を聞いている会場の参加者は皆言葉を失うほどの壮絶な日常がそこにはありました。

「一人になりたい。」その方が最初に言った一言です。

親としての自信を完全に失ってしまっています。

「あなたが暴力を振るわれている時にご主人はいったい何しているの?」

「お前が悪いんだから当然だと。今単身赴任中で家にいないんです。だから自分には責任がない。すべてお前のせいだと言われます。」

ひどいな。。。。まるで子どもの責任は母親一人にあるような無責任な態度に唖然としました。

「わたしが悪いんだから仕方がないんです。でも今家の中にいるのが辛くて辛くて、一人になりたくて、でも誰かに受け止めてほしくてわかってほしくてここに来ました。」

「うん、よく来てくれたね。来てくれてありがとう。」

「辛いことを思い返させて悪いんだけど、お子さんが暴力をふるう時って、何のきっかけがあるか自分で気が付いていることがあれば話してもらえるかしら?」

「自分が子どもに何かを言ったときです。どうするの?とか学校のことを話そうとしたりしたときです。」

「そう、やっぱりそうなんだね。あのね、お子さんに学校のことに関しては働きかけるのをしばらくやめてもらえるかな?今の状態で働きかけはかえって逆効果だから。」

「何とかしたくて、って思ってるんですけど、それをやめた方がいいんですか?」

「うん、しばらく我慢してもらえるかな。ご飯だよとか必要があることは言ってもいいけど、学校のことに関しては絶対に言わないでもらえる?」

「わかりました。やってみます。」

「それとあなたはすごく疲れてるよね。自分をなんとかしないと。」

「何もする気力がわかなくて、何も考える気持ちになれなくて。。」

「自分の気持ちがいくらか落ち着くとか楽になるなってことが何かない?」

「買い物がてら散歩をした時に。。一人になれたときですかね。近くに公園があって、ベンチに座ってボーっとしているんです。」

「そう、それなら外へ出て一人になる時間を持つことを心がけてね。」

「わかりました。」

「もしも今の問題が解決したとしたら何がしたい?」

「一人旅に行きたい。」

「そう、そういう先のこと、自分がしたいことを考えるのもいいんだよね。」

そんなやり取りを最初にして、それから数か月彼女は相談会に通って来続けました。そのたびに今今の必要なアドバイスをしていきました。

学校のことに関してどうしても話さなければならない時、切羽詰まったとき、どう対応したらいいのかわからない時には電話やメールのやり取りで乗り切りました。

「学校の先生から進路のことで電話がありました。どう本人に伝えたらいいですか?」

「先生から~の内容の電話がありましたよ。って事実だけ伝えてね。それ以外は言わないようにしてね。」

そんなことを続けて半年後、ある日こんなメールが・・

「先生と皆さんのおかげで、子どもが学校について自分から話してくれるようになり、これから先の進路を考え始めました。暴力を振るわれることもなくなりました。本当にありがとうございました。また機会があればお伺いしたいと思っています。」

アドラー心理学の目的論に基づいての対応を徹底したことが功を奏したケースです。

「子どもは何のために暴力をふるうのか?」何かを得ようとして、目的があって、その目的を達成するために手段として「暴力」を使っているという風に考えるのが目的論的思考です。

「なんのためか?」と言えば「学校のことを言わないで欲しい」「これからの進路についてあれこれ言わないで欲しい。黙ってほしい」だなと思いました。言葉にできない思い、わかってもらえない思いを「暴力」という形で実現しようとしていると考えました。

まず暴力をやめてもらわないと、と思いました。そのためには暴力を使わなくても目的「親が学校のことを言わない」を達成させればいいので、「学校のことについて言わない」を徹底してもらいました。

あとは徐々にお子さんとの関係を改善していくしか方法がないと考えました。

相談会への参加だけで解決してしまったケースは結構あります。たとえばまだら登校だったものが進路について自分で考え始めるとか、お子さんから自発的に何らかのアクションが起きます。

今あなたを悩ませているどんな子どもの行動にもちゃんと目的があって、その目的達成のために「不適切と思われる方法」を採用しているのです。

アドラー子育てだと「言葉で伝えあう」ことを徹底しますので、「暴力」などという不適切な方法を使う必要がなくなっていきます。

お子さんの不適切な行動にお悩みの方にはぜひまず相談会や個別相談をご利用いただければと思います。

どんな些細なことでも一人で抱えて悩まないこと。話せば活路は必ず開けます。

2022・9・16

「自分さえ我慢すれば・・」共働き夫婦にありがちな

不公平感を是正するには?

フラットに話し合える関係に

なっていますか?

「養ってるのは自分だ。」と妻を下に見る男性はいまだに後を絶たないようです。

「それを言われたら何も言い返せなくなります。だって事実そうなんですから。」

あきらめたようにため息をつく人もおられます。

「お前なんか家でダラダラしてるだけじゃないか。何の価値もない。」

まるで人格否定のような言葉を平気で投げかけるご主人もおられ、深く傷ついている方もおられます。

言葉の暴力です。ですのでDVにも該当すると思います。

子育て中で経済的弱者である女性は言い返せないことが分かっていてそういうことを言うのはモラハラにも該当します。

子育ては立派な仕事です。金銭という報酬は発生しませんが、アドラー心理学では仕事のタスクとして捉えています。社会に貢献する人材を育成する大事な仕事なのです。

ですから女性が専業主婦であっても共働きととらえていいと思います。現実に外の仕事についている方は二つの仕事を持っている状態といっていいでしょう。

そうするとどうしても女性側の負担が増える傾向に偏りがちです。家の中のことや子どもの事は女性のやるべきことと男性が捉えていればそうなってしまいます。

そういう状態で不公平感を感じる女性たちが「自分さえ我慢すれば。。」と考えるのもありがちなことです。

「子どもが小さいので働けないですし、今は何を言われても我慢するしかありません。でもあまりにもひどい言い方をされてとても傷つくんです。平気で人格否定されます。仕事のうっ憤を私で晴らしているみたいなところもあります。働いてお金を稼いでいることがそんなに偉いんでしょうか。自分が上なんでしょうか?」

そういう気持ちを抱えながらじっと我慢している女性が今もおられるのは事実です。

でもそれでは対等な夫婦関係とは言えません。どちらがが我慢して続いている関係とは不健全であり、夫婦間の再構築を考えていかなければならないと思います。

健全な夫婦とはどういうものであると言えるかというと「役割の違いを認め合い、必要な時には助け合い、精神的に自立した大人同士」の関係といえばいいでしょうか。

偏った考え方をもたらしているのは親の世代から引き継いだ「男性とは~である」「女性とは~である」という価値観です。

「男は外へ働きに出る・女性は家で家庭を守る。」その価値観で何の不満も不公平感を持っていなければそれでいいのですが、もしもどちらかが不公平を感じながら我慢しているのであれば、夫婦間の話し合いが必要になっていくでしょう。

普段から話し合える関係が築けていること。不満をそのままにしないこと。お互いに納得のできるところまで話し合うこと。そういう関係を持つことがこれからの夫婦には求められていくのではないかと思います。

2022・9・15

「なんでもかんでもイヤイヤって、どうしたらいいの?」イヤイヤ期の捉え方とその対処法

イヤイヤ期は

成長のあかし

「なんでもかんでもイヤ、イヤって。。ほんとに困っちゃう。」

「ご飯食べる?」「イヤ」

「お風呂入ろうか?」「イヤ」

「ママと遊ぶ?」「イヤ」

こんな調子でお困りではありませんか?俗にいう魔の二歳児、イヤイヤ期。

「一体どうしたらいいの?」そんな風にお感じになられているのではないでしょうか。

お子さんがこの年齢ぐらいは目が離せない時期ですから、24時間子育てしている状態で、せめて日常のルーティンぐらいは今まで通りすたすたとこなしたいと思われるのは当然だと思います。

ところが「イヤ」の一言で今まですんなりできていたことが滞ってしまう。

なだめたりすかしたり時には怒ったりして、なんとかさせようとしてママも疲れてしまいます。これが終わらないと次ができない、その焦りといらいらは相当なものです。

挙句に思い通りにならないお子さんが癇癪を起したりするとお手上げになることもあります。

さて「イヤイヤ期」は、どうして起こるのかというと発達段階で「自分でやりたい、自分で思い通りにしたい」気持ちの表れだと言われています。自己主張の始まりです。

毎日接していると気が付かないのですが、確実にお子さんは成長しているという証でもあるのです。ということは「イヤイヤ期」に入ったなら順調に発達が進んでいるということでもあります。

さてそれではどう対応したらいいのか。少し親のほうもペースを緩めることが一つの方法です。

無理に今までのペースで物事をこなそうとしないこと。「イヤ」なら「イヤ」で少し時間をおいてみる。自分でやりたいようなら差支えない範囲で自分でやらせてみる。

生まれた時から子どもはすでに様々な体験を通して学んでいるのですから、イヤイヤ期も体験から学ぶいい機会になると思います。

自分のやり方でやったほうがママは楽でしょうが、お子さんも同様に自分のやり方を試行錯誤しているのです。それはママの庇護がある安心な体験ができるチャンスではないかとそう感じております。

少しだけゆっくり、少しだけルーティンを緩めて、子どものペースに合わせてみる。そんなことで子供の成長を楽しみながら子育てしていってくださいね。

お子さんの悩みについては相談会で承っております。ご相談のお申し込みはこちらからどうぞ。

2022・9・13

「約束をしたのにどうして守らないの?」子どもが約束を守らないのはなぜか?そしてその対処法

約束の仕方によっては

守ってもらえないことが出てくる

「なんで約束したのに守らないの?」

「だって約束なんかしてないもん。」

「嘘つかないで、この間約束したじゃない?!」

「してないよ。お母さんが勝手に決めたんだ。僕は知らない。」

お子さんが約束を守ってくれない、話し合いをして決めたのに知らん顔をする。

こういうお悩みはあるのではないでしょうか?

せっかく決めたのに約束を守ってくれないと悲しいですよね。つい怒りたくもなります。

「約束したのに守らないうちの子って・・どうして?なんで?」ってとても嫌な気持ちになるのではないでしょうか。

「平気でうそをつくような子供にしてはいけない。」そう感じて、さらに約束を守らせることにやっきとなってしまう。言葉がどんどんきつくなる。

きつい言い方をした後で「あんないい方しなくてもよかったのに。。子どもを傷つけてしまった。」と自分が後悔して自分が最後に傷つく。

子どもも傷つき親も傷つく。こういうことの繰り返しから脱却するにはどうしたらいいのでしょうか。

「約束が守られない時に何が起こっているのか?」

まず、親子関係が「タテ」になっていて、子どもは言われたことを聞かざるを得ない、聞かないと叱られるという日常の状態が反映された中での約束だったかもしれないという可能性があります。

これだと「話し合い」と親が思っていても子どもにとってはただのトップダウンにしかとらえられません。